हिमांशु ठक्कर

कारण और समाधान

भूमि धंसाव का आकलन करने के लिए सबसे पहला कदम यह सिद्ध करना है कि कोई क्षेत्र वास्तव में धंस रहा है। भूमि धंसाव मैदानी इलाकों में स्पष्ट नहीं दिखता, खास कर तब जब धंसाव नुमाया न हो और इमारतों या ढांचों में कोई क्षति (दरारें, झुकाव) न दिखे। आम तौर पर धंसाव का जो असर दिखाई देता है, उसे धंसाव का परिणाम मानने के बजाय जलवायु परिवर्तन-जनित समुद्र स्तर में वृद्धि के परिणाम के रूप में देखा जाता है। कुल धंसाव को समझने के लिए भूसतह के उठाव के माप को स्थानीय स्तर के वास्तविक मापों के साथ जोड़कर देखना चाहिए।

भूमि धंसाव दर का पता लगाने के लिए मापन की सटीक तकनीकों की आवश्यकता होती है। इसमें उपयोग की जाने वाली कुछ विधियां हैं: ऑप्टिकल लेवलिंग; ग्लोबल पोज़ीशनिंग सिस्टम (GPS) सर्वेक्षण; लेज़र इमेजिंग डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LIDAR); इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार (InSAR) सैटेलाइट इमेजरी। ये सभी तकनीकें भूमि सतह के उन्नयन में परिवर्तन को नापती हैं, लेकिन धंसाव के कारण के बारे में कोई जानकारी नहीं देती हैं।

किसी भी शहर में धंसाव के कारक और उनके परिमाण का आकलन करने के लिए विस्तृत शोध की आवश्यकता होती है। अगला कदम, मॉडलिंग और पूर्वानुमान उपकरणों का उपयोग करके धंसाव के विभिन्न कारकों का विभिन्न परिदृश्यों में भावी भूमि धंसाव का अनुमान और उसके कारण होने वाले संभावित नुकसान का अनुमान लगाना होता है।

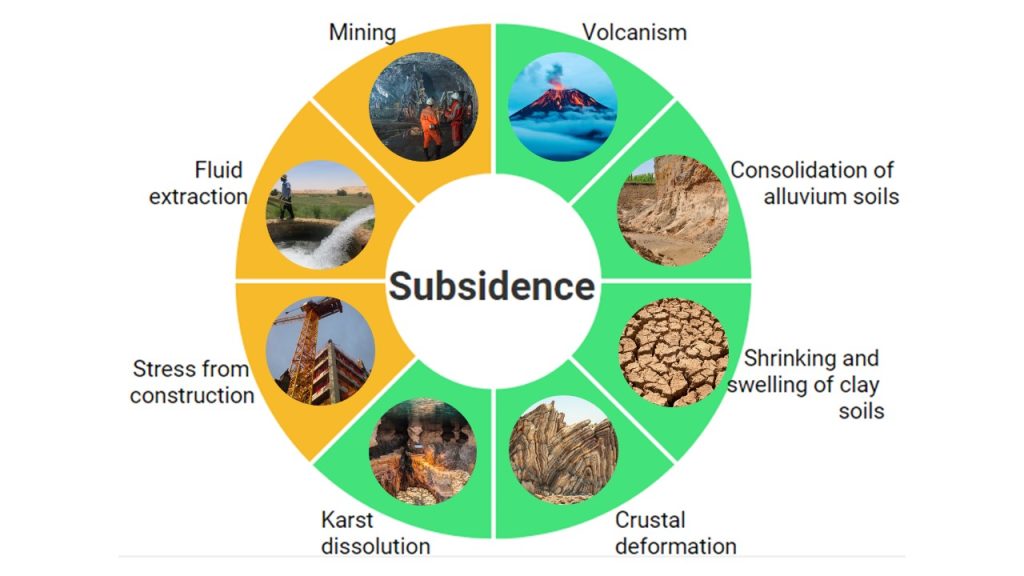

भूमि धंसाव के कारण प्राकृतिक और मानवजनित दोनों हो सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के कुल भूमि धंसाव में सबसे अधिक योगदान मानव प्रेरित भूमि धंसाव का है। भूमि धंसाव की घटना तब होती है जब आम तौर पर उपसतही जल, पत्थर/चट्टानें, तेल, गैस या कोयला जैसे अन्य संसाधनों के निष्कर्षण के कारण भूमि समुद्र तल के सापेक्ष नीचे धंस जाती है। भूमिगत टेक्टोनिक्स प्लेट भी भूमि धंसाव का कारण बन सकती हैं। और भूमि धंसाव का सबसे बड़ा कारण संभवत: भूजल का अत्यधिक निष्कर्षण है। हालांकि तटीय इलाकों में, बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियरों और बर्फीले टीलों के पिघलने एवं समुद्र जल के प्रसार के चलते बढ़ते जलस्तर के सापेक्ष ज़मीन का धंसना धंसाव का प्रमुख कारक है।

ताज़ा शोध कई प्राकृतिक और मानवीय कारकों को धंसाव के साथ जोड़ता है, जैसे शहर के चट्टानी पेंदे की गहराई, भूजल की कमी, इमारतों का वज़न, परिवहन प्रणालियों का उपयोग और भूमिगत खनन। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि अत्यधिक भूजल निष्कर्षण दुनिया भर के शहरों में भीषण भूमि धंसाव का एक प्रमुख कारण है। मकाऊ और हांगकांग जैसे शहरों में, जहां भूजल का उपयोग नहीं किया जाता है, भूमि सुधार के बाद धंसाव मुख्य रूप से मिट्टी के दबकर ठोस होते जाने के कारण होता है।

वर्तमान में, वैश्विक समुद्र स्तर में निरपेक्ष वृद्धि औसतन 3 मि.मी. प्रति वर्ष के करीब है। जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों पर अंतर-सरकारी पैनल के आधार पर अनुमान है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक समुद्र स्तर में औसत निरपेक्ष वृद्धि 3-10 मि.मी. प्रति वर्ष होगी। वर्तमान में बड़े तटीय शहरों की धंसाव दर 6 मि.मी. -10 सें.मी. प्रति वर्ष है। इससे लगता है कि समुद्र स्तर में वृद्धि तटीय धंसाव के कई कारणों में से सिर्फ एक कारण है। अध्ययन का निष्कर्ष है, “कई तटीय और डेल्टा शहरों में भूमि धंसाव अब सिर्फ समुद्र स्तर में वृद्धि से दस गुना अधिक है।”

बड़े बांधों की भूमिका

डेल्टा शहरों या क्षेत्रों में होने वाले धंसाव में बड़े बांधों की भी भूमिका है। यह जानी-मानी बात है कि डेल्टा क्षेत्रों में होने वाले धंसाव का एक प्रमुख कारण है डेल्टा तक पहुंचने वाली गाद में भारी कमी आना। अध्ययनों का अनुमान है कि पिछली शताब्दी में विभिन्न नदियों के साथ डेल्टा तक पहुंचने वाली गाद में कमी आई है (देखें तालिका)।

| नदी | डेल्टा तक पहुंचने वाली गाद में आई कमी |

| कृष्णा | 94 प्रतिशत |

| नर्मदा | 95 प्रतिशत |

| सिंधु | 80 प्रतिशत |

| कावेरी | 80 प्रतिशत |

| साबरमती | 96 प्रतिशत |

| महानदी | 74 प्रतिशत |

| गोदावरी | 74 प्रतिशत |

| ब्राम्हणी | 50 प्रतिशत |

गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा का ही उदाहरण लें। गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा में से एक है। इनके जलभराव क्षेत्र में हवा और बारिश के कारण हिमालयी पर्वतों का कटाव/घिसाव होता है। फलस्वरूप ये विशाल नदियां हर साल बंगाल की खाड़ी में एक अरब टन से अधिक गाद पहुंचाती थीं। कुछ स्थानों पर आखिरी हिमयुग के समय से जमा तलछट एक कि.मी. से अधिक मोटी है। सभी डेल्टाओं में यह भुरभुरी सामग्री आसानी से संपीड़ित हो जाती है, नतीजतन भूमि धीरे-धीरे धंसती जाती है और सापेक्ष समुद्र स्तर बढ़ता जाता है।

ज्वार और तूफान भी डेल्टा का क्षय करते हैं। पहले, नदियों के साथ हर साल बहकर वाली गाद डेल्टा की क्षतिपूर्ति करती रहती थी। लेकिन नदियों पर बने बड़े बांधों ने पानी का बहाव मोड़ दिया और गाद के बहकर आने को रोक दिया है। इसलिए तटीय भूमि अब पुनर्निर्मित नहीं हो रही है। 2009 के एक अध्ययन में पाया गया था कि 21वीं सदी के पहले दशक में दुनिया के 85 प्रतिशत सबसे बड़े डेल्टाओं ने भयंकर बाढ़ का सामना किया। नदी और समुद्र से भूमि की रक्षा करने वाले तटबंध भी डेल्टा को गाद की ताज़ा आपूर्ति से वंचित कर सकते हैं।

1762 में 8.8 तीव्रता से आए भूकंप के कारण बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी शहर चटगांव के आसपास की भूमि कई मीटर तक धंस गई थी; सुंदरबन में ऐसा लगता है कि यह कम से कम 20 सें.मी. नीचे चला गया है। भूकंप विज्ञानियों का अनुमान है कि इस टेक्टोनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र में एक और बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है, और जब यह आएगा तो यह ढाका और चटगांव जैसे खराब तरीके से निर्मित, खचाखच भरे शहरों को तबाह कर देगा। यह डेल्टा के कुछ-कुछ हिस्सों को एक झटके में इतना नीचे धंसा सकता है, जितना कि दशकों में धीमे-धीमे समुद्र-स्तर वृद्धि और गाद दबने के कारण हुआ था।

दोहरी मार

जैसे-जैसे शहर नीचे धंस रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण वैश्विक समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है। इस दोहरी मार के कारण 2120 तक चीन की 22-26 प्रतिशत तटीय भूमि समुद्र तल से नीचे होगी। जलवायु परिवर्तन अन्य तरीकों से भी भूस्खलन बढ़ा सकता है; जैसे इस बात का असर पड़ेगा कि बारिश कहां और कब होगी, या नहीं होगी। सूखे के कारण भूजल का उपयोग बढ़ सकता है, जिससे भूस्खलन अधिक और तेज़ हो सकता है।

परिणाम

भूमि के असमान धंसाव से बाढ़ की संभावना (बाढ़ की आवृत्ति, जलप्लावन की गहराई और बाढ़ की अवधि) बढ़ जाती है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान होते हैं। धंसाव के कारण समुद्री जल भूमि पर अंदर भी आ सकता है, जिससे भूजल दूषित हो सकता है।

इसके अलावा, भूमि में असमान परिवर्तन के कारण भवन आदि निर्माणों की क्षति और इन्फ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव की उच्च लागत के रूप में काफी आर्थिक नुकसान होता है। इसके कारण सड़क और परिवहन नेटवर्क, हाइड्रोलिक निर्माण, नदी तटबंध, नहर आदि के गेट, बाढ़ अवरोधक, पंपिंग स्टेशन, सीवेज सिस्टम, इमारत और नींव प्रभावित होती हैं। कुल मिलाकर जल प्रबंधन बाधित होता है। जिन शहरों में इस तरह के निर्माण/संरचना क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें शामिल हैं न्यू ऑरलियन्स (यूएसए), वेनिस (इटली) और एम्स्टर्डम (नेदरलैंड)। उत्तरी नेदरलैंड में, गैस के अत्यधिक दोहन के कारण भी भूकंपीय गतिविधियों में वृद्धि आई है।

दुनिया भर में इसके चलते सालाना अरबों डॉलर का नुकसान हो जाता है। और ऐसे प्रमाण हैं कि धंसाव और उससे होने वाली क्षति दोनों ही बढ़ेंगी। धंसाव का मतलब यह भी है कि तूफानी लहरों, तूफानों व टाइफून और वर्षा में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव बढ़ेगा।

धंसाव से जुड़े आर्थिक खामियाज़े का अनुमान लगाना जटिल है। फिर भी मोटे तौर पर कुछ अनुमान लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए, चीन में धंसाव के कारण प्रति वर्ष होने वाला कुल आर्थिक नुकसान औसतन लगभग 1.5 अरब डॉलर है, जिसमें से 80-90 प्रतिशत अप्रत्यक्ष क्षति के कारण है। शंघाई में, 2001-2010 के दौरान, कुल नुकसान लगभग 2 अरब डॉलर था। नेदरलैंड में, यह गणना की गई है कि अब तक (धंसाव के कारण) नींव को नुकसान 5.4 अरब डॉलर से अधिक रहा है, और 2050 तक यह नुकसान 43 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

समाधान

ऐसे कई शहरों के उदाहरण हैं जहां धंसाव को थामने के कारगर उपाय अपनाने के बाद धंसाव कम हुआ है या रुक गया है। टोकियो में भूजल दोहन को सीमित करने वाले कानून पारित होने के बाद धंसाव की दर कम हुई है – 1960 के दशक में वहां धंसाव की दर प्रति वर्ष 240 मि.मी. थी जो कानून पारित होने के बाद 2000 के दशक की शुरुआत में लगभग 10 मि.मी. प्रति वर्ष रह गई। बैंकॉक-थाईलैंड में, भूजल दोहन पर नियंत्रण और प्रतिबंध ने गंभीर भूमि धंसाव को काफी कम कर दिया है।

शंघाई 1921 से 1965 के बीच 2.6 मीटर तक धंस गया था। वहां कई पर्यावरणीय नियम-कायदे लागू करके धंसाव की वार्षिक दर को लगभग 5 मि.मी. तक कम कर दिया गया। यहां सक्रिय भूजल रिचार्ज तकनीकों के ज़रिए भूजल स्तर को बहाल किया गया था। शंघाई का मामला दर्शाता है कि सक्रिय और पर्याप्त भूजल रिचार्ज करके गंभीर धंसाव की स्थिति बनाए बिना टिकाऊ भूजल उपयोग संभव है, बशर्ते भूजल के औसत वार्षिक दोहन और औसत वार्षिक रिचार्ज के बीच संतुलन हो। ये प्रयास धंसाव की समस्या से ग्रस्त चीन के अन्य शहरों को एक रास्ता दिखाते हैं।

यदि उपाय देर से लागू किए जाएं तो अतिरिक्त धंसाव हो सकता है। धंसाव या इसके प्रभावों को कम करने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए, इन प्रयासों की प्रभावशीलता की सतत निगरानी ज़रूरी है।

शहरों के धंसाव को थामने के लिए दो संभावित नीतिगत रणनीतियां हैं: शमन और अनुकूलन। किसी भी नीति में दोनों को शामिल करना ज़रूरी है। मानव-जनित धंसाव के लिए शमन कारगर है। विशिष्ट शमन उपायों में भूजल निष्कर्षण पर प्रतिबंध और जल भंडारों को रिचार्ज करना शामिल है। इसी तरह जब धंसाव गैस या अन्य संसाधनों के दोहन के कारण हो रहा हो तो इनके दोहन पर प्रतिबंध कारगर हो सकता है। हल्की सामग्री से भवन आदि का निर्माण करने से नरम मिट्टी पर भार कम पड़ता है, जिससे दबना और धंसना कम होता है। गाद या नदियों के ऊपर बने बांधों को हटाने से गाद से वंचित डेल्टा शहरों को मदद मिल सकती है।

शमन के उपाय पर्याप्त न हों, तो साथ-साथ अनुकूलन रणनीतियों पर भी विचार किया जा सकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.space4water.org/s4w/web/sites/default/files/inline-images/Coloured%20causes.jpg