चिकित्सकीय परिणामों वाली प्राचीन वैकासिक घटनाएं

पिछले लेख में हमने वैकासिक चिकित्सा नामक एक नए विषय-क्षेत्र के प्रादुर्भाव की चर्चा की थी। अब इस पनपते विषय की वर्तमान हालत का जायज़ा लेंगे।

वर्तमान में वैकासिक चिकित्सा

तीन विद्वानों (पक्षी वैज्ञानिक पौल एवाल्ड, मनोचिकित्सक रैडोल्फ नेसे, और समुद्री जीव विज्ञानी जॉर्ज विलियम्स) के शुरुआती प्रयासों के बाद वैकासिक चिकित्सा ने लंबा सफर तय किया है। आज इस विषय में हज़ारों शोध पत्र हैं, दर्जनों मोनोग्राफ्स और पाठ्य पुस्तकें हैं, एक जर्नल है (इवोल्यूशन, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ), एक इंटरनेशनल सोसायटी फॉर इवोल्यूशन, मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ और वर्चुअल इवोल्यूशनरी मेडिसिन कंवर्सेशन के लिए एक क्लब है। यहां तक कि एक नया विषय वैकासिक मनोचिकित्सा भी अस्तित्व में आ चुका है। इस प्रगति में येल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्टीफन सी. स्टर्न्स का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिन्होंने इस नए विकसित होते विषय में गहरी रुचि दिखाई।

स्टर्न्स खास तौर से ‘जीवन चक्र के उद्विकास’ विषय से जुड़े थे। जीवन चक्र के विकास के अंतर्गत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि जीव बूढ़े क्यों होते हैं और मरते क्यों हैं, वे कैसे तय करते हैं कि कितनी संतानें पैदा करें, किस साइज़ की और अपने जीवन के किस समय, और कैसे जीनोटाइप का वही सेट अलग-अलग पर्यावरण में अलग-अलग फीनोटाइप को जन्म देता है।

स्टर्न्स ने अटकलों और कुछ दावों के समर्थन में प्रायोगिक जानकारी के अभाव की दिक्कत को सुलझाने के लिए – 1999 से पहले ही – एक संपादित ग्रंथ तैयार कर लिया था – इवोल्यूशन इन हेल्थ एंड डिसीज़ (Evolution in Health and Disease)। इसमें विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा लिखे गए उच्च स्तर के 24 अध्याय थे।

अंतत: स्टर्न्स ने येल विश्वविद्यालय के अपने सहकर्मी रुसलन मेडज़ितोव (प्रतिरक्षा विज्ञान के प्रोफेसर) के साथ टीम बनाकर इवोल्यूशनरी मेडिसिन (Evolutionary Medicine, 2018) लिखी। स्टर्न्स और मेडज़ितोव ने वैकासिक चिकित्सा को एक मज़बूत सैद्धांतिक आधार दिया और इस विषय के कई दावों के प्रायोगिक प्रमाण प्रस्तुत किए।

मुझे यह बात बहुत प्रभावशाली लगी कि उन्होंने अपनी काफी सारी अवधारणाएं और आंकड़े ऐसे विषयों से हासिल किए थे जो पारंपरिक रूप से वैकासिक चिकित्सा से सम्बंधित नही हैं।

चिकित्सकीय परिणामों वाली प्राचीन वैकासिक घटनाएं

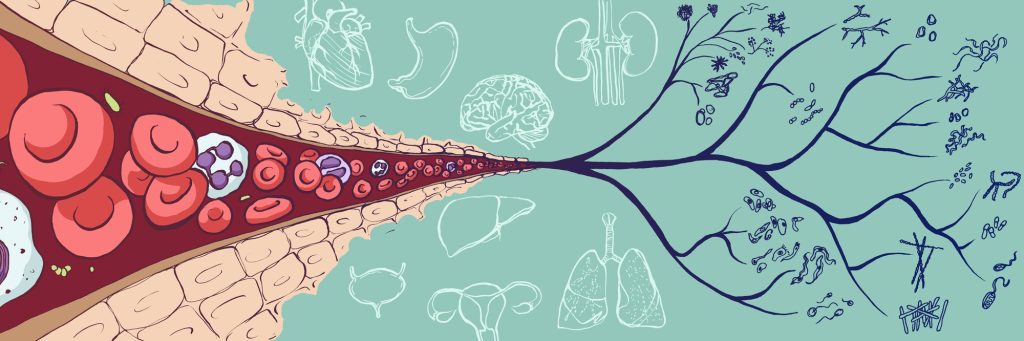

स्टर्न्स और मेडज़ितोव की इस पुस्तक में एक खंड है “प्राचीन इतिहास जिनके चिकित्सकीय परिणाम हुए हैं”। आशय सचमुच ‘प्राचीन’ से है; वे 3 अरब से लेकर 20-30 लाख वर्षों पूर्व जीवन के इतिहास में घटी पांच घटनाओं का उल्लेख करते हैं।

असममिति (asymmetry) की उत्पत्ति – 3 अरब वर्ष पहले एक-कोशिकीय जीवों में असममित विभाजन होने लगा था – विभाजन के बाद एक पुत्री कोशिका को मातृ कोशिका की पूरी सामग्री मिलती जबकि दूसरी कोशिका को नए सिरे से संश्लेषित सामग्री। इस पड़ाव पर, अपरिहार्य रूप से प्राकृतिक वरण का प्रवेश हुआ और उसने नवीन पुत्री कोशिका, जिसमें प्रजनन की बेहतर क्षमता थी, में सुधार शुरू कर दिए और कमतर प्रजनन क्षमता वाली ‘पुरानी’ कोशिका की उपेक्षा की।

लिहाज़ा, ‘पुरानी’ पुत्री कोशिका में हो रहे हानिकारक उत्परिवर्तनों पर वरण की सख्ती नहीं हुई और वे एकत्रित होते रहे और वह कोशिका बुढ़ाने लगी और अंतत: मारी गई। दूसरी ओर, ‘नवीन’ पुत्री कोशिका में होने वाले हानिकारक उत्परिवर्तनों को ज़्यादा कुशलता से हटाया गया और वह कोशिका स्वस्थ व युवा बनी रही। बुढ़ाने की उत्पत्ति कुछ इसी तरह हुई है जो, डॉक्टर तो डॉक्टर, हमें भी परेशान करता है।

मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि (1) असममित कोशिका विभाजन का यह विचार जर्मन जीव विज्ञानी ऑगस्ट वाइसमैन (1834-1914) पहले ही 1882 में सुझा चुके थे लेकिन इसे भुला दिया गया था और हाल ही में पुन: खोजा गया है; और (2) कोशिका विभाजन में ऐसी असममिति को प्रयोगशाला में ई. कोली नामक बैक्टीरिया की आबादी में भी देखा जा सकता है – दो पुत्री कोशिकाएं बनावट की दृष्टि से असममित होती हैं, हालांकि सामग्री की दृष्टि से नहीं।

यह काफी रोमांचक बात है और इससे असममित कोशिका विभाजन की जेनेटिक व आणविक क्रियाविधि को समझने में मदद मिल सकती है।

स्टेम कोशिकाओं का आविष्कार – करीब 1-2 अरब साल पहले बहुकोशिकीय जीवों ने तथाकथित स्टेम कोशिकाओं को अलग सहेजना शुरू कर दिया जिनमें बहुसक्षमता बरकरार होती थीं। इसलिए ये कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत कर सकती थी। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अधिकांश कैंसर स्टेम कोशिकाओं में ही जन्म लेते हैं। तो आज लगता है कि स्टेम कोशिकाओं के नवाचार ने कैंसर विकास की ज़मीन तैयार कर दी थी।

स्टर्न्स और मेडज़ितोव बताते हैं कि बहुकोशिकत्व का विकास बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच एक समझौता है, जहां कायिक कोशिकाएं तब संख्यावृद्धि बंद कर देंगी जब वे ज़रूरी ऊतकों और अंगों का निर्माण कर देंगी; जनन कोशिकाएं कायिक कोशिकाओं के जीन्स की एक प्रतिलिपि को अगली पीढ़ी में पहुंचाएंगी। और, स्टेम कोशिकाएं संख्यावृद्धि की क्षमता बरकरार रखेंगी ताकि ज़रूरत पड़ने पर वे क्षतिग्रस्त ऊतकों व अंगों की मरम्मत कर सकें।

लेकिन ‘कैंसर इस समझौते का उल्लंघन करता है।’ स्टेम कोशिकाएं बहुसक्षम होती हैं, और उनमें, मरम्मत के लिए ज़रूरी होने पर, संख्यावृद्धि करने तथा किसी भी किस्म की कोशिकाएं में विभेदित होने की क्षमता होती है; लेकिन वे इस क्षमता का दुरुपयोग करने लगती हैं।

कशेरुकी अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र की उत्पत्ति – 50 करोड़ साल पहले एक क्रांतिकारी घटना घटी थी। हुआ यह था कि एक ट्रांसपोज़ेबल घटक (डीएनए के ऐसे अंश जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगा सकते हैं) जिसमें दो जीन्स थे, मछली जैसे किसी पूर्वज में इम्यूनोग्लोबुलिन के एक जीन में जुड़ गया। संभवत: इसने ही कशेरुकी जीवों के अनुकूली प्रतिरक्षा तंत्र को अत्यंत विविध एंटीबॉडीज़ बनाने की क्षमता प्रदान की है। ये एंटीबॉडीज़ बाहर से आए एंटीजन को पहचानकर उनका सफाया कर सकती हैं।

इन दो जीन्स को RAG1 तथा RAG2 कहते हैं (रिकॉम्बीनेशन एक्टिवेटिंग जीन्स)। बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले कुछ वायरस (जैसे mu) स्वयं ट्रांसपोज़ेबल तत्व (तथाकथित फुदकते जीन्स)) हैं। इन ट्रांसपोज़ेबल तत्व की खोज के लिए बारबरा मैक्लिंटॉक को 1983 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

हमारे प्रतिरक्षा तंत्र में लगभग अनगिनत एंटीबॉडीज़ बनाने की जो क्षमता है – उन सारे एंटीजन्स के लिए जिनकी आप कल्पना कर सकते हैं – और अतीत के संक्रमणों की स्मृति रखने की जो क्षमता है, वह भी ताश के समान डीएनए को फेंटने की क्षमता पर ही टिकी है। इसे कायिक (सोमेटिक) रीकॉम्बिनेशन कहते हैं। एक व्याख्यान में स्टर्न्स ने बताया था कि यह विचित्र बात है कि हमारे पूर्वजों में हुए वायरस संक्रमण ने ही हमें वायरस से लड़ने की क्षमता प्रदान की है।

माता-संतान के टकराव में एक मध्यस्थ के रूप में आंवल – इसके बाद वे चिकित्सकीय महत्व की एक और ऐतिहासिक घटना की चर्चा करते हैं। यह घटना हमारे विकास के दौर में लगभग डेढ़ करोड़ साल पहले घटी थी। यह खास तौर से चकराने वाली है क्योंकि यह स्तनधारी आंवल का सम्बंध कैंसर की संभावना से जोड़ती है। इस तरह की सहजबोध विरुद्ध सूझबूझ वैकासिक सोच के सुखद परिणाम हैं। बदकिस्मती से, जिस घटना की चर्चा की जा रही है वह बहुत खुशनुमा नहीं है क्योंकि यह हमें मेटास्टेटिक (फैलने वाले) कैंसर का जोखिम देती है।

सवाल है कि आंवल और कैंसर के बीच क्या कड़ी हो सकती है। वैकासिक जीव विज्ञानी सोच से उभरा एक और सहजबोध विपरीत विचार यह है कि अभिभावकों और संतान के बीच कुछ टकराव अपरिहार्य है क्योंकि अभिभावक, जो सभी संतानों से बराबर सम्बंधित होते हैं, संसाधनों का आवंटन सभी संतानों में समानता से करेंगे। लेकिन उन संतानों को वरीयता मिलेगी जो अपने अभिभावकों से ज़्यादा की मांग करेंगे।

अभिभावक-संतान टकराव कई रूप ले सकता है। स्तनधारियों में भ्रूण की स्टेम कोशिकाएं आंवल के माध्यम से मां के शरीर में घुसपैठ कर सकती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं मां की धमनियों के व्यास में बदलाव कर सकती हैं ताकि भ्रूण को मां की मंशा से ज़्यादा खून मिल पाए।

स्तनधारियों के वैकासिक इतिहास में कई उथल-पुथल देखने को मिलती हैं। शुरुआती वंशों में अत्यंत घुसपैठी आंवल का विकास हुआ है (यानी भ्रूण विजयी हुआ), गाय-घोड़ों जैसे कुछ वंशों में मां द्वारा घुसपैठी आंवल का दमन किया जाता है (मां विजयी), कुत्तों-बिल्लियों में ज़्यादा घुसपैठी आंवल पाई जाती है (भ्रूण विजयी) और अपेक्षाकृत हाल में, लगभग डेढ़ करोड़ वर्ष पूर्व, मनुष्यों, चिम्पैंज़ियों, गोरिल्ला में आंवल का पुनर्विकास ज़्यादा घुसपैठी रूप में हुआ है (भ्रूण विजयी रहा है)।

ज़्यादा घुसपैठी आंवल वाली स्तनधारी प्रजातियों (जिनमें मनुष्य शामिल हैं) में मेटास्टेटिक कैंसर की उच्च दर पाई जाती है। वहीं कम घुसपैठी आंवल वाली प्रजातियों में मेटास्टेटिक कैंसर कम होता है। ऐसा लगता है कि यदि भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं मां के शरीर में घुसपैठ करने में कुशल हैं, तो वे खुद अपने शरीर के अन्य हिस्सों में ज़्यादा घुसपैठ कर पाएंगी और मेटास्टेटिक कैंसर को बढ़ावा देंगी। यह एक विचित्र अदला-बदली को जन्म देता है – भ्रूण में ऐसे बदलाव जो भ्रूण के लिए मां के शरीर से ज़्यादा पोषण प्राप्त करने में सहायक हों लेकिन बाद के वयस्क जीवन में कैंसर का खतरा बढ़ाते हों।

दरअसल, मां के साथ अंतर्किया के दौरान भ्रूण जिन कई जीन्स और अंतर-कोशिकीय प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं, वे वही होती हैं जिनका उपयोग कैंसर कोशिकाएं मेटास्टेसिस के दौरान करती हैं। जिन कोशिकीय व आणविक प्रक्रियाओं की मदद से भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं घुसपैठ करके मां की कार्यिकी के साथ छेड़छाड़ करती है और घुसपैठी आंवल का दमन करने के लिए मां द्वारा अपनाई गई रणनीतियां, संभवत: मेटास्टेसिस और उसके नियंत्रण की समझ बनाने में मददगार हो सकती हैं।

यह देखना रोचक है कि (उदाहरणार्थ) गायों और घोड़ों में मां की बचाव रणनीतियां भ्रूण के अत्याचार को पलटने में सफल रही हैं और इन्होंने वैकासिक दृष्टि से अधिक टिकाऊ फीनोटाइप को जन्म दिया है जो कम घुसपैठी है।

दोपाया चलन – चिकित्सकीय असर वाली ऐसी प्राचीन वैकासिक घटनाओं में से सबसे हाल की लगभग 20-30 लाख वर्ष पूर्व घटित हुई थी। चिम्पैंज़ियों से अलग होने के बाद मनुष्य के पूर्वज बढ़ते क्रम में सीधे खड़े होकर दो पैरों पर चलने लगे। इसने उन्हें परस्पर सहयोग से बड़े प्राणियों का शिकार करने में मदद दी।

कुशलतापूर्वक दो पैरों पर चल पाने के लिए कूल्हे में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जिनके चलते प्रसव की वर्तमान दिक्कतें पैदा हुईं। हमारे बड़े दिमाग के विकास ने इन दिक्कतों को और बढ़ाया – परिणाम यह हुआ कि मस्तिष्क के विकास का काफी बड़ा हिस्सा जन्म के बाद की अवधि के लिए विलंबित करना पड़ा। बहरहाल, प्रसव कठिन प्रक्रिया है और इसके लिए भ्रूण को घूमना पड़ता है और उल्टा होकर प्रसव मार्ग में से गुज़रना होता है। प्रसव के दौरान इन दिक्कतों के चलते बढ़ती मृत्यु दर से निपटने का एकमात्र समाधान यही था कि हम सहयोगी समूहों में जीने की काबिलियत रखते थे और प्रसव के दौरान एक-दूसरे की मदद कर सकते थे।

सहयोगी समूहों में जीवन को बड़े दिमागों ने सुगम बनाया, और, अपने तईं और बड़े दिमागों का मार्ग प्रशस्त किया। इसी से शिकारी-संग्रहकर्ता जीवन शैली संभव हुई जो चलने से जुड़ी है। तो दोपाएपन का एक और परिणाम यह हुआ कि चलना हमारे जीने और स्वास्थ्य के लिए निहायत महत्वपूर्ण हो गया।

सदर्न कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डेविड ए. रायक्लेन और हारवर्ड विश्वविद्यालय के डेनियल ई. लाइबरमैन ने हाल ही में मनुष्यों के चलने के व्यवहार की तहकीकात की है। उन्होंने फिटबिट व अन्य पहनने योग्य उपकरणों की मदद से यह गणना की है कि आधुनिक मनुष्य प्रतिदिन कितने कदम चलते हैं। हमारे पूर्वजों के लिए उन्होंने अन्य तरीकों से उनके द्वारा प्रतिदिन चले गए कदमों का भी अनुमान लगाया है।

गैर-मानव एप पूर्वजों, जैसे ओरांगुटान (1000 से थोड़े कम कदम प्रतिदिन), गोरिल्ला (1000 से थोड़े अधिक कदम प्रतिदिन), चिम्पैंज़ी (लगभग 4000 कदम प्रतिदिन), बोनोबो (लगभग 5000 कदम प्रतिदिन) और छोटे आकार के शिकारी-संग्रहकर्ता समाजों के मनुष्यों (18 से 20 हज़ार कदम प्रतिदिन) की तुलना के आधार पर उनका निष्कर्ष है कि मानव विकास के दौरान इस बात का काफी चयनात्मक दबाव रहा कि चलने के रूप में शारीरिक गतिविधियां बढ़ाई जाएं ताकि चुस्त-दुरुस्त बने रह सकें।

लिहाज़ा, आधुनिक औद्योगिक समाजों में घटा हुआ चलना (लगभग 5000 कदम प्रतिदिन) चिम्पैंज़ियों और बोनोबो के तुल्य है लेकिन यह हमारे शिकारी संग्रहकर्ता पूर्वजों से बहुत कम है। कम चलना कुछ हद तक टाइप-2 डायबिटीज़ और रक्त-संचार सम्बंधी रोगों में योगदान देता है।

ज़्यादा हाल की चिकित्सकीय असर वाली वैकासिक घटनाएं

अपेक्षाकृत हाल की कुछ वैकासिक घटनाओं के भी उल्लेखनीय चिकित्सकीय प्रभाव रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है हमारा अफ्रीका से बाहर प्रवास (करीब डेढ़ लाख साल पहले) और धरती के अधिकांश हिस्सों पर बस जाना। इस सफर में मानव समुदाय कई बार विभाजित हुए और कई बार फिर से साथ आए। परिणामस्वरूप, जेनेटिक विविधता के वितरण के निहायत जटिल पैटर्न बने।

जेनेटिक विविधता चिकित्सा के लिए विशेष चुनौती पेश करती है क्योंकि इसका मतलब होता है कि एक उपचार सारे मरीज़ों के लिए कारगर नहीं होगा। जेनेटिक विविधता की चुनौती और बढ़ जाती है क्योंकि मानव जेनेटिक विविधता के सामाजिक व राजनैतिक निहितार्थ होते हैं। एक परिणाम यह होता है कि किसी आबादी के अंदर या आबादियों के बीच जेनेटिक विविधता का अध्ययन करने का विरोध होता है या ऐसे अध्ययन करने में अनिच्छा होती हैं क्योंकि इनके दुरुपयोग का डर होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अधिकांश जेनेटिक विविधता आबादियों और नस्लों के अंदर होती है, उनके बीच नहीं। यह काफी सुकूनदायक विचार है क्योंकि यह नस्ल-आधारित भेदभाव के जीव वैज्ञानिक आधार की धारणा को झुठलाता है और शायद ऐसे भेदभाव के उन्मूलन का मार्ग प्रशस्त करेगा।

लेकिन यह तथ्य कि काफी सारी जेनेटिक विविधता आबादी के अंदर ही होती है, निजीकृत उपचारों के विकास को चुनौतीपूर्ण बना देता है। विभिन्न रोगों (संक्रामक और जीवन शैली से सम्बंधित) के प्रति संवेदनशीलता के मामले में व्यक्ति-व्यक्ति में काफी अंतर हो सकते हैं और इस बात में भी अंतर हो सकते हैं कि उनके शरीर दवाइयों के प्रति कैसा प्रत्युत्तर देंगे।

वैकासिक परिप्रेक्ष्य इस बात को भी रेखांकित करता है कि मानव जीवन चक्र के लक्षणों का स्वास्थ्य व रोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है; जैसे, जन्म के समय वज़न-कद, यौन परिपक्वता की उम्र और वज़न-कद, पोषण व अन्य पर्यावरणीय कारकों के प्रति संवेदनशीलता। और ये बातें व्यक्ति-व्यक्ति के बीच अंतर करती हैं और डॉक्टर का काम मुश्किल बना देती हैं।

वैकासिक चिकित्सा बीमारियों के इलाज में ठोस लाभ देने लगे, उससे भी पहले, यह दर्शा सकती है कि क्यों हमारे वर्तमान चिकित्सकीय हस्तक्षेप अपेक्षा के अनुरूप कारगर नहीं हैं। यदि उनकी प्रभावहीनता कुछ हद तक मरीज़ों के बीच जेनेटिक विविधता की वजह से है, तो चिकित्सा अनुसंधान के लिए बहुत अलग मार्ग का संकेत मिलता है बनिस्बत उस स्थिति के जब कोई हस्तक्षेप सबके लिए प्रभावी या निष्प्रभावी साबित हो।

वैकासिक चिकित्सा, यानी स्वास्थ्य व बीमारियों के प्रति एक जैव विकास आधारित नज़रिया, जैव विकास के शोधकर्ताओं के लिए एक विस्तृत कार्यक्षेत्र में अनुसंधान की रोमांचक संभावनाएं प्रस्तुत करता है जिसमें नए सवाल, नई समस्याएं और नए मॉडल तंत्र होंगे। दरअसल, वैकासिक जीव विज्ञान परक वैकासिक चिकित्सा का सकारात्मक असर दिखने भी लगा है। इस संदर्भ में शोध पत्रों, पुस्तकों और मोनोग्राफ्स वगैरह में काफी वृद्धि हुई है और आगे भी जारी रहेगी। इसके अलावा विश्वविद्यालयीन विभागों, पाठ्यक्रमों, फैकल्टी, सम्मेलनों, पीएच.डी. आदि में काफी वृद्धि हुई है। अगले लेख में हम कुछ अन्य मुद्दों को समझने में वैकासिक चिकित्सा के अनुभवों पर विचार करेंगे।(स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://iiif.elifesciences.org/journal-cms/collection%2F2021-07%2Felife-evolutionary-medicine-2.jpg/0,1,10738,3576/2000,/0/default.jpg