मधुमक्खियों के डंक से बचने के लिए हम कई बार उन्हें मारने-भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ऐसा करने पर उनको दर्द महसूस होता है? जब हमारे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो शरीर की तंत्रिका कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं जिससे हमारा मस्तिष्क हमें दर्द का एहसास कराता है। कीटों में इस तरह का कोई जटिल तंत्र नहीं है जिससे उनको दर्द का एहसास हो सके। लेकिन एक हालिया अध्ययन से मधुमक्खियों और अन्य कीटों में भावनाओं के प्रति चेतना के साक्ष्य मिले हैं।

पूर्व में किए गए अध्ययन बताते हैं कि मधुमक्खियां और भौंरे काफी बुद्धिमान एवं चतुर प्राणी हैं। वे शून्य की अवधारणा को समझते हैं, सरल हिसाब-किताब कर सकते हैं और अलग-अलग मनुष्यों (और शायद मधुमक्खियों) के बीच अंतर भी कर सकते हैं।

ये प्राणी भोजन की तलाश के मामले में आम तौर पर काफी आशावादी होते हैं लेकिन किसी शिकारी मकड़ी के जाल में ज़रा भी फंसने पर ये परेशान हो जाते हैं। यहां तक कि बच निकलने के बाद भी कई दिनों तक उनका व्यवहार बदला-बदला रहता है और वे फूलों के पास जाने से डरते हैं। क्वींस मैरी युनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और इस अध्ययन के प्रमुख लार्स चिटका के अनुसार मधुमक्खियां भी भावनात्मक अवस्था का अनुभव करती हैं।

मधुमक्खियों में दर्द संवेदना का पता लगाने के लिए चिटका ने जाना-माना तरीका अपनाया – लाभ-हानि के बीच संतुलन का तरीका। जैसे दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए लोग दंत चिकित्सक की ड्रिल के दर्द को सहन करने को तैयार हो जाते हैं। इसी तरह हर्मिट केंकड़े बिजली के ज़ोरदार झटकों से बचने के लिए अपनी पसंदीदा खोल को त्याग देते हैं लेकिन तभी जब झटका ज़ोरदार हो।

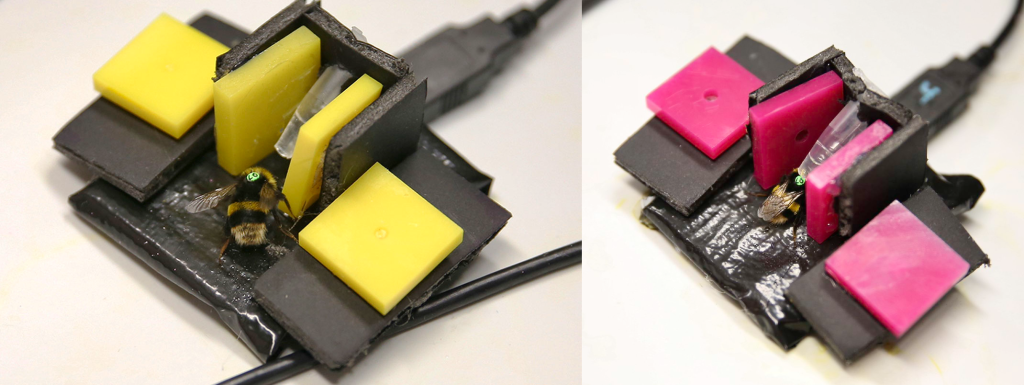

इसी तरीके को आधार बनाकर चिटका और उनके सहयोगियों ने 41 भवरों (बॉम्बस टेरेस्ट्रिस) को 40 प्रतिशत चीनी के घोल वाले दो फीडर और कम चीनी वाले दो फीडर का विकल्प दिया। इसके बाद शोधकर्ताओं ने इन फीडरों को गुलाबी और पीले हीटिंग पैड पर रखा। शुरुआत में तो सभी हीटिंग पैड्स को सामान्य तापमान पर रखा गया और मधुमक्खियों को अपना पसंदीदा फीडर चुनने का मौका दिया गया। अपेक्षा के अनुरूप सभी मधुमक्खियों ने अधिक चीनी वाले फीडर को चुना।

इसके बाद वैज्ञानिकों ने अधिक चीनी वाले फीडरों के नीचे वाले पीले पैड्स को 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जबकि गुलाबी पैड्स को सामान्य तापमान पर ही रखा। यानी पीले पैड्स पर उतरना किसी गर्म तवे को छूने जैसा था लेकिन इसके बदले अधिक मीठा शरबत भी मिल रहा था। प्रोसीडिंग्स ऑफ दी नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जब चीनी से भरपूर गर्म फीडर और कम चीनी वाले ठंडे फीडरों के बीच विकल्प दिया गया तो मधुमक्खियों ने गर्म और अधिक मात्रा में चीनी वाले फीडर को ही चुना।

चीनी की मात्रा बढ़ा दिए जाने पर मधुमक्खियां और अधिक दर्द सहने को तैयार थीं। इससे लगता है कि अधिक चीनी उनके लिए एक बड़ा प्रलोभन था। फिर जब वैज्ञानिकों ने गर्म और ठंडे दोनों पैड्स वाले फीडरों में समान मात्रा में चीनी वाला शरबत रखा तो मधुमक्खियों ने पीले पैड्स पर जाने से परहेज़ किया, जिसके गर्म होने की आशंका थी। इससे स्पष्ट होता है कि वे पूर्व अनुभवों को याद रखती हैं और उनके आधार पर निर्णय भी करती हैं।

अध्ययन दर्शाता है कि क्रस्टेशियंस के अलावा कीटों और मकड़ियों में भी इस तरह की संवेदना होती है। इस अध्ययन को मानव उपभोग के लिए कीटों की खेती में बढ़ती रुचि और शोध अध्ययनों में कीटों की खैरियत के मामले में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मधुमक्खियां भी वैसा ही दर्द महसूस करती हैं जैसा मनुष्य करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह अध्ययन इस क्षमता का कोई औपचारिक प्रमाण प्रदान नहीं करता है। दरअसल, कीटों में दर्द संवेदना का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम है। पूर्व में हुए अध्ययन फल मक्खियों के तंत्रिका तंत्र में जीर्ण दर्द के अनुभव के संकेत देते हैं लेकिन कीटों में दर्द सम्बंधी तंत्रिका तंत्र होने को लेकर संदेह है।

कुल जीवों में से कम से कम 60 प्रतिशत कीट हैं। ऐसे में इन्हें अनदेखा करना उचित नहीं है। आधुनिक विज्ञान मूलत: मानव-केंद्रित है जो अकशेरुकी जीवों को अनदेखा करता आया है। उम्मीद है कि इस अध्ययन से रवैया बदलेगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.ade1294/abs/_20220726_on_bees_pain.jpg

https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/NbhbdESq0aJ-jpG06aaR6HrTu90=/0x0:2898×2521/1200×0/filters:focal(0x0:2898×2521):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/23925113/highres.jpeg