साठ के दशक की हरित क्रांति ने चावल और गेहूं जैसी फसलों की उपज में उल्लेखनीय सुधार किया। यह नव-विकसित उच्च उपज वाली किस्मों के साथ-साथ सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रचुर उपयोग का मिला-जुला परिणाम था। भारत में चावल की प्रति हैक्टर उपज में तीन गुना वृद्धि देखी गई।

अब पचास साल बाद, इस सघन तरीके के कुछ नकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं – नाइट्रोजन उर्वरक और कृषि रसायन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं; पानी आपूर्ति अक्सर कम होती है; और कृषि भूमि अब दम तोड़ने लगी है।

दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए अधिक खाद्यान उपजाने के लिए जंगलों और घास के मैदानों को खेतों में तबदील करना होगा। यह हमारे पारिस्थितिक तंत्रों पर भारी दबाव डालेगा।

इस उलझन से बाहर निकलने का एक संभावित तरीका चीनी कृषि विज्ञान अकादमी के फसल विज्ञान संस्थान के शाओबो वाई और उनके साथियों ने साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध पत्र में सुझाया है – ‘ए ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर दैट बूस्ट्स ग्रेन यील्ड एंड शॉर्टन्स दी ग्रोथ ड्यूरेशन ऑफ राइस’ यानी अनुलेखन का एक नियंत्रक जो धान की पैदावार को बढ़ाता है और पकने की अवधि को कम करता है। इसी अंक में रिपोर्टर एरिक स्टोकस्टेड ने लिखा है, “सुपरचार्ज्ड बायोटेक चावल 40 प्रतिशत अधिक उपज देता है।”

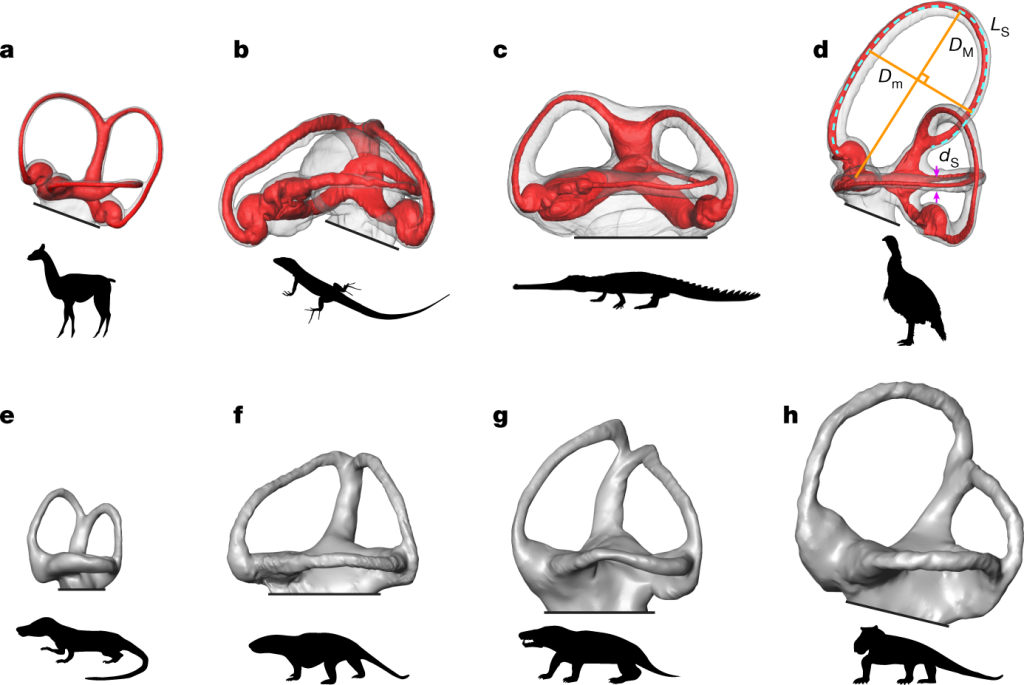

यह रिपोर्ट बताती है कि चीनी चावल की एक किस्म में इसके अपने ही एक जीन की दूसरी प्रति जोड़ने से उपज में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। जब इस चावल में OsDREB1C नामक जीन की दूसरी प्रति जोड़ी जाती है, तो यह प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग करता है, पुष्पन तेज़ गति से होता है और ज़्यादा बड़े तथा अधिक संख्या में दाने मिलते हैं। यह उर्वरकों का अवशोषण अधिक कुशलता से करता है – जिससे अधिक प्रचुर मात्रा में अनाज पैदा होता है।

भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत ने वर्ष 2021-22 के दौरान 150 से अधिक देशों को लगभग 1.8 करोड़ मीट्रिक टन चावल निर्यात किया था, जिससे 6.11 खरब डॉलर की कमाई हुई थी। यह कुछ साल पहले की तुलना में बहुत बड़ा सुधार है। जैसा कि अरुण अधिकारी और उनके साथियों ने 2016 में एग्रीकल्चर इकॉनॉमी रिसर्च रिव्यू में बताया था, आने वाले वर्षों में बढ़ती मांग के मद्देनज़र धान उत्पादन और निर्यात बढ़ाने की (बेहतर) रणनीति तलाशनी चाहिए।

वियतनाम चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। वर्ष 2021-2022 में उसने 65 लाख टन धान का उत्पादन किया है। भारत को दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादक व निर्यातक के रूप में अपनी हैसियत को बरकरार रखने और इसे बढ़ाने के लिए 1.8 करोड़ टन से अधिक उत्पादन करना होगा। इस संदर्भ में वाई और उनके साथियों का पेपर महत्वपूर्ण हो जाता है।

जीन मॉडुलेशन

पेपर में महत्वपूर्ण बात यह है कि शोधकर्ताओं ने धान की इस किस्म में कोई बाहरी जीन नहीं बल्कि उसी जीन को फिर से जोड़ा है। इसे जेनेटिक मॉडुलेशन की संज्ञा देना सबसे उपयुक्त होगा। यह कोई जेनेटिक संशोधन या परिवर्तन (जीएम) नहीं है। यह किसी बाह्य जीन रोपित पौधे का परिणाम नहीं है, जिसमें किसी दाता पौधे से जीन लिए जाते हैं।

भारत के लिए यह विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिसका लक्ष्य चावल के उत्पादन और व्यापार में अपनी स्थिति को बरकरार रखना है। दी वायर में 16 जून को प्रकाशित एक लेख – (भारत में जीएम फसलों का नियमन जीन के प्रभावों पर आधारित होना चाहिए, उसके स्रोत पर नहीं) बताता है कि “भारत ने पूर्व में सभी तरह की जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसलों के व्यावसायीकरण सम्बंधी जो नियम लागू किए थे उनमें से चंद जेनेटिक रूप से परिवर्तित फसलों को इन नियमों से छूट दी गई है।

उदाहरण के लिए, बीटी कपास में बैसिलस थुरंजिएंसिस (बीटी) नामक बैक्टीरिया से जीन सामान्य कपास में स्थानांतरित किया जाता है। भारत के कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2019 में बताया था कि उसने इस बाहरी जीन को सामान्य कपास में स्थानांतरित कर बीटी कपास का उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। इसे भारत में बनाकर भारत और अन्य देशों में बेचा जा रहा है।

इसी तरह, बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक लेख कहता है कि भारत पशुओं के चारे के लिए 12 लाख टन जीएम सोयाबीन का आयात करेगा। अगर मंत्रालय विदेशों से जीएम सोयाबीन आयात की अनुमति दे रहा है तो क्यों न भारत में उत्पादन की अनुमति दे दी जाए?

दूसरी ओर, साइंस में प्रकाशित उपरोक्त शोधपत्र के लेखकों ने चावल में पहले से मौजूद ‘मूल’ जीन (OsDREB1C) की एक अतिरिक्त प्रति जोड़ी है, न कि बीटी कपास या बीटी सोयाबीन की तरह एक बाहरी जीन।

भारत में चावल के बेहतरीन शोधकर्ता हैं और देश भर की कई प्रयोगशालाओं में उत्कृष्ट जेनेटिक इंजीनियर भी मौजूद हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के पोषण विशेषज्ञों के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय इन शोधकर्ताओं का साथ दे तो भारत दुनिया में प्रमुख चावल निर्यातक बन सकता है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.science.org/do/10.1126/science.ade0785/abs/_20220722_on_rice_yields.jpg