युनिसेफ की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार निमोनिया विश्व स्तर पर एक घातक बीमारी के रूप में उभर रही है। वर्ष 2018 में दुनिया भर में हर 39 सेकंड में एक बच्चे की निमोनिया से मौत हुई है। युनिसेफ के अनुसार 2018 में 8 लाख बच्चों की मौत निमोनिया से हुई। इस मामले में प्रथम स्थान पर नाइजीरिया (1,62,000 मृत्यु) के बाद दूसरे स्थान पर भारत (1,27,000 मत्यु) और तीसरे स्थान पर पाकिस्तान (58,000 मृत्यु) है। यहां बच्चों से आशय पांच साल से कम उम्र के बच्चों से है। निमोनिया से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा ग्रस्त हुए हैं। वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर जन्म के पहले महीने में 1,53,000 बच्चों की मृत्यु हुई।

इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की असमय मौत चिंता का विषय है। भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य जागरूकता के कार्यक्रम चलाने तथा संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में कहीं न कहीं बड़ी समस्या है जिसे जल्द से जल्द दूर करना ज़रूरी है।

युनिसेफ की उक्त रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई है कि इतने भयावह आंकड़ों के बाद भी संक्रामक रोग अनुसंधान पर विभिन्न देश केवल तीन प्रतिशत ही खर्च करते हैं।

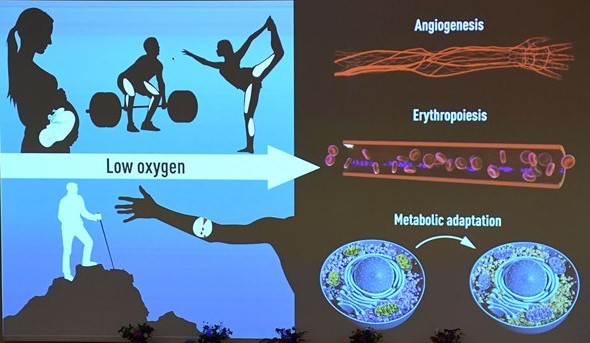

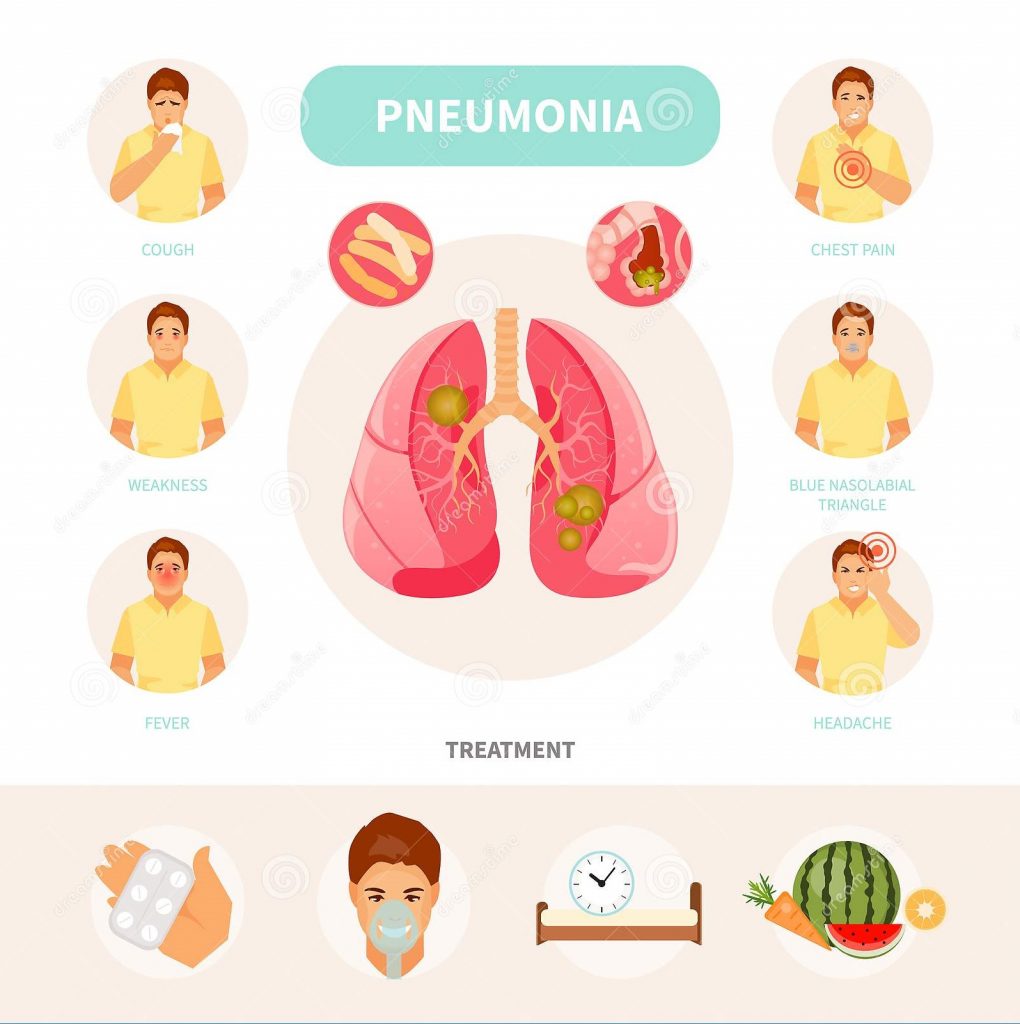

निमोनिया एक सांस सम्बंधी बीमारी है जो फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसमें फेफड़ों के अल्वियोली (फेफड़ों में उपस्थित वायु प्रकोष्ठ) में मवाद व पानी भर जाता है जिससे सांस लेने में कठिनाई होने लगती है जो ऑक्सीजन की कमी का कारण बन जाती है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी पूर्ति न होने पर निमोनिया जैसी घातक बीमारी का प्रभाव बढ़ता जाता है:

- साफ पेयजल का अभाव

- पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल का अभाव

- घरेलू और बाह्य वायु प्रदूषण

- कुपोषण

भारत के एक एनजीओ सेव दी चिल्ड्रन के अनुसार भारत में हर 4 मिनट में एक बच्चे की मौत निमोनिया की वजह से होती है। इसमें कुपोषण और प्रदूषण की बड़ी भूमिका है। बच्चों की निमोनिया से मौत में घर के अंदर के प्रदूषण की 22 प्रतिशत और बाह्य प्रदूषण की 27 प्रतिशत भूमिका है। इसलिए भारत में विविध राष्ट्रीय अभियान(जैसे – एमएए, यूआईपी, आईसीडीएस) के माध्यम से सामुदायिक कार्यकर्ता आशा/एएनएम/आंगनवाड़ी के द्वारा निमोनिया से बचाव, रोकथाम और उपचार को लेकर जागरूकता लाई जाती है।

कई बार बच्चों में नाक या गले में पाया जाने वाला वायरस सांस लेने के दौरान फेफड़ों में पहुंच जाता है। इससे निमोनिया होने की संभावना बढ़ जाती है। छींक या खांसी के साथ निकली बूंदों के माध्यम से भी यह रोग फैलता है। इसलिए इस रोग के मामले में बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम बदलने, फेफड़ों में चोट लगने से भी इस रोग की आशंका बढ़ जाती है। बच्चों में निमोनिया होने के संभावित लक्षण होते हैं कि उन्हें बुखार होने के साथ सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है, वे ठीक से खाते-पीते नहीं है, उनमें बेहोशी और अकड़न महसूस होती है।

ग्लोबल एक्शन प्लान के अंतर्गत कुछ उपाय सुझाए गए हैं जिनका पालन कर इस रोग से बच्चों को बचा जा सकता है।

- छह माह तक स्तनपान

- पोषक आहार

- स्वच्छ पेयजल

- घरेलू वायु प्रदूषण न हो

- हाथ साबुन से धोना

निमोनिया का टीका 2 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुज़ुर्गों को अवश्य लगवाना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए PCV13 टीका लगाया जाता है। यह करीब 13 तरह के निमोनिया से बचाता है और तीन साल तक असरदार होता है। वहीं अगर 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में टीका लगाया जाता है तो PPSV23 लगता है। यह 23 तरह के निमोनिया से रक्षा करता है। 2 साल से बड़े बच्चों में सिर्फ खास परिस्थितियों में ही यह टीका लगाया जाता है। जैसे अगर बच्चे को कैंसर हो या लीवर या दिल की बीमारी वगैरह हो।

युनिसेफ ने रिपोर्ट में कहा है कि देश यह भूल गए हैं कि निमोनिया एक महामारी है। इसलिए युनिसेफ के साथ अन्य स्वास्थ्य और बाल संगठनों ने इस बीमारी के प्रति जागरूकता लाने के लिए वैश्विक कार्रवाई की अपील की है। सन 2020 के जनवरी माह में स्पेन में ‘ग्लोबल फोरम ऑन चाइल्डहुड निमोनिया’ विषय पर मंथन होगा, जिसमें दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

निमोनिया की रोकथाम और इसके प्रति जन जागरूकता लाने के लिए हर वर्ष 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। वैश्विक संगठन, सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं तथा रिसर्च अकादमियों ने मिलकर इस दिन को विश्व निमोनिया दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत सन 2009 में की थी। इसमें यह लक्ष्य रखा गया था कि हर देश में इस दिन निमोनिया को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को इसके उपचार और रोकथाम के उपाए बताए जाएंगे। सन 2013 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन और युनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ग्लोबल एक्शन प्लान तैयार किया था जिसका लक्ष्य है कि सन 2025 तक प्रत्येक 1000 बच्चे के जन्म होने पर इस बीमारी से मरने वाले बच्चों की संख्या तीन से कम की जा सके। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://thumbs.dreamstime.com/z/pneumonia-infographic-vector-male-character-symptoms-treatment-medical-infographics-poster-138809780.jpg