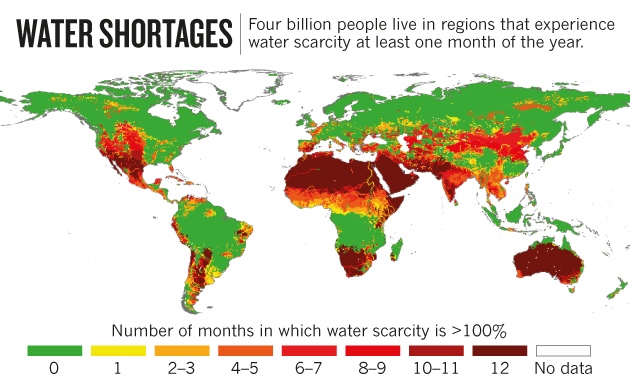

भारत के जल संसाधनों के संकट की शुरुआत आंकड़ों से होती है। भारत में जल विज्ञान सम्बंधी आंकड़े संग्रह करने का काम मुख्यत: केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) करता है। सीडब्लूसी का नाम लिए बगैर नीति आयोग की रिपोर्ट भारत में जल आंकड़ा प्रणाली को कठघरे में खड़ी करती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में बातें तो खरी हैं: “यह गहरी चिंता की बात है कि भारत में 60 करोड़ से अधिक लोग ज़्यादा से लेकर चरम स्तर तक का जल दबाव झेल रहे हैं। भारत में तकरीबन 70 फीसदी जल प्रदूषित है, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता के सूचकांक में भारत 122 देशों में 120वें स्थान पर है।”

हमारे यहां पानी के इस्तेमाल और संरक्षण से जुड़ी कई समस्याएं हैं। पानी के प्रति हमारा रवैया ही ठीक नहीं है। हम इस भ्रम में रहते हैं कि चाहे जितने भी पानी का उपयोग/दुरुपयोग कर लें, बारिश से हमारी नदियों और जलाशयों में फिर से नया पानी आ ही जाएगा। यह रवैया सरकारी एजेंसियों का भी है और आम लोगों का भी। अगर किसी साल बारिश नहीं होती तो इसके लिए हम जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं।

पानी के इस्तेमाल के मामले में घरेलू उपयोग की बड़ी भूमिका नहीं है लेकिन कृषि की है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद से कृषि में पानी की मांग बढ़ी है। इससे भूजल का दोहन हुआ है, जल स्तर नीचे गया है। इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जब भी बारिश नहीं होती तब संकट पैदा होता है। नदियों के पानी का मार्ग बदलने से भी समाधान नहीं हो रहा है। स्थिति काफी खराब है। इस वर्ष अच्छी वर्षा होने का अनुमान है तो जल संचय के लिए अभी से ही कदम उठाने होंगे। लोगों को चाहिए कि पानी की बूंद-बूंद को बचाएं।

गर्मियां आते ही जल संकट पर बातें शुरू हो जाती हैं लेकिन एक पूर्व चेतावनी उपग्रह प्रणाली के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट काफी डराने वाली है क्योंकि यह रिपोर्ट भारत में एक बड़े जल संकट की ओर इशारा कर रही है। भारत, मोरक्को, इराक और स्पेन में सिकुड़ते जलाशयों की वजह से इन चार देशों में नलों से पानी गायब हो सकता है। दुनिया के 5 लाख बांधों के लिए पूर्व चेतावनी उपग्रह प्रणाली बनाने वाले डेवलपर्स के अनुसार भारत, मोरक्को, इराक और स्पेन में जल संकट ‘डे ज़ीरो’ तक पहुंच जाएगा। यानी नलों से पानी एकदम गायब हो सकता है। अध्ययन में कहा गया है कि भारत में नर्मदा नदी से जुड़े दो जलाशयों में जल आवंटन को लेकर प्रत्यक्ष तौर पर तनाव है।

पिछले साल कम बारिश होने की वजह से मध्य प्रदेश के इंदिरा सागर बांध में पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। जब इस कमी को पूरा करने के लिए निचले क्षेत्र में स्थित सरदार सरोवर जलाशय को कम पानी दिया गया तो काफी होहल्ला मच गया था क्योंकि सरदार सरोवर जलाशय में 3 करोड़ लोगों के लिए पेयजल है। पिछले महीने गुजरात सरकार ने सिंचाई रोकते हुए किसानों से फसल नहीं लगाने की अपील की थी।

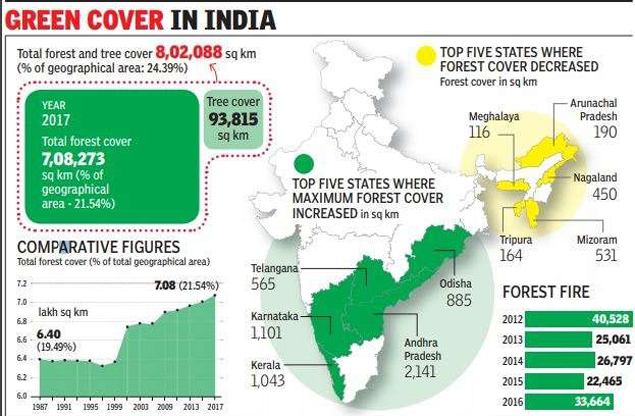

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में विश्व की 17 प्रतिशत जनसंख्या रहती है, जबकि इसके पास विश्व के शुद्ध जल संसाधन का मात्र 4 प्रतिशत ही है। किसी भी देश में अगर प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1700 घन मीटर से नीचे जाने लगे तो उसे जल संकट की चेतावनी और अगर 1000 घन मीटर से नीचे चला जाए, तो उसे जल संकटग्रस्त माना जाता है। भारत में यह फिलहाल 1544 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो गया है, जिसे जल की कमी की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। नीति आयोग ने यह भी बताया है कि उपलब्ध जल का 84 प्रतिशत खेती में, 12 प्रतिशत उद्योगों में और 4 प्रतिशत घरेलू कामों में उपयोग होता है।

हम चीन और अमेरिका की तुलना में एक इकाई फसल पर दो से चार गुना अधिक जल उपयोग करते हैं। देश की लगभग 55 प्रतिशत कृषि भूमि पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। ग्याहरवीं योजना के अंत तक भी लगभग 13 करोड़ हैक्टर भूमि को सिंचाई के अंतर्गत लाने का प्रवधान था। इसे बढ़ाकर अधिक-से-अधिक 1.4 करोड़ हैक्टर तक किया जा सकता है। इसके अलावा भी काफी भूमि ऐसी बचेगी, जहां सिंचाई असंभव होगी और वह केवल मानसून पर निर्भर रहेगी। भूजल का लगभग 60 प्रतिशत सिंचाई के लिए उपयोग में लाया जाता है। 80 प्रतिशत घरेलू जल आपूर्ति भूजल से ही होती है। इससे भूजल का स्तर लगातार घटता जा रहा है।

लगातार दो वर्षों से मानसून की खराब स्थिति ने देश के जल संकट को गहरा दिया है। आबादी लगातार बढ़ रही है, जबकि जल संसाधन सीमित हैं। अगर अभी भी हमने जल संरक्षण और उसके समान वितरण के लिए उपाय नहीं किए तो देश के तमाम सूखा प्रभावित राज्यों की हालत और गंभीर हो जाएगी। नीति आयोग द्वारा समय-समय पर जल समस्या पर अध्ययन किए जाते हैं किंतु आंकड़े जिस सच्चाई का चित्रण करते हैं उस पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है।

जल संरक्षण एवं प्रबंधन के समय-समय पर कई सुझाव दिए जाते हैं किंतु विशेषज्ञों की राय में निम्नलिखित बातों का स्मरण रखा जाना अति आवश्यक है। जैसे, लोगों में जल के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करना, पानी की कम खपत वाली फसलें उगाना, जल संसाधनों का बेहतर नियंत्रण एवं प्रबंधन एवं जल सम्बंधी राष्ट्रीय कानून बनाया जाना इत्यादि। हांलाकि, संवैधानिक तौर पर जल का मामला राज्यों से संबंधित है लेकिन अभी तक किसी राज्य ने अलग-अलग क्षेत्रों को जल आपूर्ति सम्बंधी कोई निश्चित कानून नहीं बनाए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की घोषणा ब्राज़ील के रियो दे जनेरो में 1992 में हुए पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीईडी) में हुई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में घोषित किया। 2005-2016 के दशक को संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय जल अभियान का दशक घोषित किया था। इसी दशक के तहत पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीकी शहर केप टाउन में पानी सूख जाने की खबर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में रही।

पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 2.6 फीसदी ही साफ पानी है। और इसका एक फीसदी पानी ही मनुष्य इस्तेमाल कर पाते हैं। वैश्विक पैमाने पर इसी पानी का 70 फीसदी कृषि में, 25 फीसदी उद्योगों में और पांच फीसदी घरेलू इस्तेमाल में निकल जाता है। भारत में साढ़े सात करोड़ से ज़्यादा लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। नदियां प्रदूषित हैं और जल संग्रहण का ढांचा चरमराया हुआ है। ग्रामीण इलाकों मे इस्तेमाल योग्य पानी का संकट हो चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जल उपयोग का प्रति व्यक्ति आदर्श मानक 100-200 लीटर निर्धारित किया है। विभिन्न देशों में ये मानक बदलते रहते हैं। लेकिन भारत की बात करें तो स्थिति बदहाल ही कही जाएगी, जहां औसतन प्रति व्यक्ति जल उपयोग करीब 90 लीटर प्रतिदिन है। अगर जल उपलब्धता की बात करें, तो सरकारी अनुमान कहता है कि 2025 तक प्रति व्यक्ति 1341 घन मीटर उपलब्ध होगा। 2050 में यह और कम होकर 1140 रह जाएगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : http://latwater.co.uk/sites/default/files/water_scarcity_map_2.jpg