यह आलेख दी एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता और ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क द्वारा 19-20 नवंबर 2018 को आयोजित जन्म शताब्दी सेमिनार-सह-कार्यशाला के अवसर पर दिए गए मुख्य भाषण पर आधारित है।

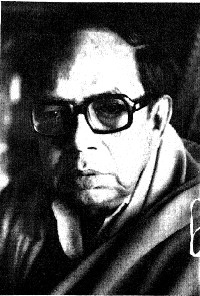

यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मुझे एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के तत्वावधान में देबीप्रसाद चट्टोपाध्याय (1918-1993) पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया है। स्वयं देबीप्रसादजी युवावस्था से ही एशियाई अध्ययन के इस सबसे पुराने केंद्र से जुड़े और अपने जीवन के अंतिम दिन तक जुड़े रहे। वे हमेशा कृतज्ञतापूर्वक याद करते थे कि कैसे प्रोफेसर निहार रंजन राय (1903-1981) ने काम के दौरान सोसाइटी लाइब्रेरी में उनकी पढ़ाई में मदद की और इस काम की बदौलत अंग्रेज़ी में लोकायत (1959) के रूप में एक महान कृति हमारे सामने आई।

देबीप्रसादजी का सम्बंध उस पीढ़ी से था जिसे सही मायने में यंग बंगाल नामक समूह का उन्नीसवीं सदी में पुनर्जन्म कहा जा सकता है। उनकी जीवन शैली में उसी तरह की लापरवाही नज़र आती है; धर्म और पारंपरिक मूल्यों के प्रति वही अश्रद्धा, और खुली सोच और यथार्थ का वैसा ही गुणगान।

कलाकार, निबंधकार, चित्रकार, नाटककार, कवि और अन्य प्रतिभाएं लगभग 1940 के दशक में संस्कृति के सभी क्षेत्रों में दिखाई देने लगी थीं। जाने-माने विद्वान गोपाल हलधर ने इस घटना को ‘माक्र्सवादी पुनर्जागरण’ का नाम दिया है।

देबीप्रसादजी इस दूसरे पुनर्जागरण के उत्पाद थे। उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत आधुनिक घराने के एक कवि के रूप में की थी। वे स्वयं को समर सेन का चेला कहते थे। 1960 के दशक में समर सेन के साथ गंभीर राजनीतिक मतभेद होने के बाद भी आपसी सम्मान और सौहार्द पर आधारित उनके रिश्ते पर न तो कोई प्रभाव पड़ा और ना ही कोई बाधा आई।

जैसा कि उनके शानदार अकादमिक कैरियर से पता चलता है, देबीप्रसादजी जीवन भर दर्शनशास्त्र के छात्र रहे। हालांकि, उनकी शुरुआती युवावस्था में साहित्य और कला, विशेष रूप से कविता, ज़्यादा प्रमुख रहे। 1940 के दशक के अंत और 1950 के दशक के पूर्वार्ध में वे अधिकतर बांगला भाषा में कविता, पेंटिंग और यहां तक कि फिल्मों पर लेखन में व्यस्त रहे। कुछ समय के लिए उनकी रुचि सिगमंड फ्रायड और उनकी मनोविश्लेषण प्रणाली में भी रही। लेकिन मार्क्सवादी नामक पत्रिका के पन्नों पर भवानी शंकर सेनगुप्ता द्वारा उनकी पुस्तक यौन जिज्ञासा की तीखी समीक्षा ने उनको फ्रायड के विचारों से दूर कर दिया। मार्क्सवादी अनौपचारिक ढंग से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पत्रिका थी। इसके बाद 1951 में, प्राचीन काल में भारतीय दर्शन और भौतिकवाद के बारे में भवानी सेन के साथ विवाद सुलझने के बाद, स्वयं भवानी सेन ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे प्राचीन भारतीय सोच की सकारात्मक विरासत को सबके सामने लाएं ताकि भारतीयों के बीच व्याप्त रूढ़िवाद का मुकाबला किया जा सके। भवानी सेन के साथ इस विवाद की चर्चा देबीप्रसाद की अग्रंथिता वितर्क, अबाभास, 2012 में संकलित है। (देबीप्रसादजी ने ये बातें अपने आलेख ए क्रिएटिव मार्क्सट एज़ आई न्यू हिम में दर्ज की हैं। यह आलेख उन्होंने भवानी सेन के स्मरण में प्रकाशित पुस्तक ट्रिब्यूट: भवानी सेन (1972) में लिखा था।

लोकायती देबीप्रसाद

यह देबीप्रसादजी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वे 1940 के दशक के अंत से ही युवा पाठकों के लिए लोकप्रिय विज्ञान के लेखन कार्य में व्यस्त रहे। उन्होंने पाठकों के लिए एक-दो नहीं बल्कि कई शृंखलाओं का संपादन किया। वे पहले से ही साहित्यकार के रूप में इतने प्रसिद्ध थे कि लखनऊ में 1954 में आयोजित अखिल भारतीय बंगाली साहित्य सम्मेलन के 30वें सत्र में उन्हें किशोर साहित्य अनुभाग का अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उस समय उनकी आयु केवल 36 वर्ष थी। सम्मेलन में दिया गया उनका भाषण एक क्लासिक रहा है। सोमेश चट्टोपाध्याय और शांतनु चक्रवर्ती द्वारा संपादित लोकायत देबीप्रसाद (1994) में इसे शामिल किया गया।

बहरहाल, 1953-54 से उन्होंने खुद को प्राचीन भारतीय दर्शन में भौतिकवादी परंपरा के अध्ययन की ओर समर्पित कर दिया था। एक मार्क्सवादी-लेनिनवादी होने के नाते उन्होंने सभी प्रमुख ग्रंथों का अध्ययन किया। इससे सीखी बातों को प्राचीन भारतीय विचारों पर लागू करना उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी। इंग्लैंड यात्रा और बर्मिंगहैम के प्रोफेसर जॉर्ज थॉमसन के साथ चर्चा उन्हें सही परिप्रेक्ष्य हासिल करने में मददगार हुई। इसका परिणाम उनकी बांगला पुस्तक लोकायत दर्शन (1956) और उसके बाद अंग्रेज़ी में आई लोकायत (1959) के रूप में देखने को मिला। इसकी देश-विदेश में खूब सराहना भी हुई और विरोध की कुछ आवाज़ें भी उठी। पूरी दुनिया में विद्वानों और सामान्य पाठकों से मिली प्रशंसा ने इन आवाज़ों को दबा दिया। लोकायत आज भी एक बेस्टसेलर है और भारत में भौतिकवादी परंपरा में रुचि रखने वाले विद्यार्थी आज भी इस किताब को पढ़ते हैं। 1959 के बाद से भले ही इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आए हैं, लेकिन इस काम का मूल्य कभी कम नहीं होगा।

दर्शन से विज्ञान के इतिहास की ओर

यह तो स्पष्ट नहीं है कि देबीप्रसाद जी ने अपने अनुसंधान का फोकस दर्शन शास्त्र से हटाकर विज्ञान के इतिहास की ओर क्यों मोड़ा। न तो उन्होंने इसके बारे में कुछ लिखा है और न ही उनके सहयोगियों को विज्ञान के इतिहास में उनकी दिलचस्पी के बारे में कुछ पता है। उनकी किताब व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ डेड इन इंडियन फिलॉसफी (1976) और हिस्ट्री ऑफ़ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी इन एनशंट इंडिया (खंड 1, 1986) के बीच साइंस एंड सोसाइटी इन एनशंट इंडिया (1977) नाम से एक किताब प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना में वे लिखते हैं, “वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य मेरी हाल ही में प्रकाशित व्हाट इज़ लिविंग एंड व्हाट इज़ डेड इन इंडियन फिलॉसफी को संपूर्णता प्रदान करना है।” जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है वह पुस्तक विशेष रूप से दर्शन शास्त्र पर केंद्रित थी। यहां तक कि साइंस एंड सोसाइटी इन एनशंट इंडिया की “योजना भी मूल रूप से तीन खंडों में बनाई गई थी, जिसमें तीसरा खंड प्राचीन भारतीय चिकित्सा के बुनियादी सिद्धांतों में न्याय-वैशेषिका दर्शन के स्रोतों पर चर्चा करना था।” हालांकि, जैसा कि उन्होंने बाद में कहा, विचार करने पर उन्होंने तीसरे खंड को अलग-अलग दो पुस्तकों के रूप में लिखने का फैसला किया था – साइंस एंड काउंटर आइडियोलॉजी और दी सोर्स-बुक्स रीएक्ज़ामिन्ड। उनका ऐसा मानना था कि यह तकनीकी विवरणों से भरा है इसलिए सामान्य पाठकों के रुचि का नहीं होगा। अलबत्ता, वह तीसरी पुस्तक कभी नहीं लिखी गई।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि देबीप्रसाद जी ने सिर्फ विद्वानों के लिए ही नहीं लिखा; उनके ज़हन में हमेशा सामान्य पाठक थे। यह एक ऐसा गुण था जो अकादमिक लोगों के कामों में प्राय: देखने को नहीं मिलता है। यह शायद प्रोफेसर वाल्टर रूबेन का प्रभाव था।

जिस तरह से कुछ लोगों की भूख खाना खाने के साथ बढ़ती है, उसी तरह देबीप्रसाद जी द्वारा चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का अध्ययन उन्हें न्याय-वैशेषिका दर्शन से विज्ञान की अन्य शाखाओं की ओर ले गया। जैसे खगोल विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित आदि। चिकित्सा संहिताओं से जोड़कर न्याय-वैशेषिका की चर्चा का वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने एक सर्वथा नए दृष्टिकोण से प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास लिखने की ज़रूरत महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि इतिहास के मौजूदा लेखन अपर्याप्त हैं और उनमें पुरातात्विक जानकारी तथा अन्य सांसारिक मुद्दों को शामिल नहीं किया गया है, जैसे शहरों का विकास, लोहे का उपयोग वगैरह। इतिहास में इस नई रुचि के चलते उन्होंने 1982 में एक एंथॉलॉजी (ग्रंथ सूचियों) के दो खंड संपादित किए – स्टडीज़ इन दी हिस्ट्री ऑफ साइंस इन इंडिया। पहले खंड में उन्होंने एक लम्बा परिचय देते हुए कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसमें उन्होंने जोसेफ नीडहैम की पुस्तक दी ग्रैंड टाइट्रेशन से एक लम्बा उद्धरण दिया था (जो इस भव्य वक्तव्य के साथ समाप्त होता है “आधुनिक सार्वभौमिक विज्ञान अवश्य, लेकिन पाश्चात्य विज्ञान कदापि नहीं!”)। आगे उन्होंने अपने पाठकों से कहा था; “यह पुस्तक भारतीय इतिहास में विज्ञान नामक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिस पर हम काम करते रहे हैं। प्रोजेक्ट के दायरे की व्याख्या करने से पहले, प्रोजेक्ट की प्रासंगिकता पर कुछ कहना उपयोगी होगा। जैसा कि प्रोफेसर जोसेफ नीडहैम ने स्पष्ट किया है, इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं: (1) सामाजिक विकास ने मानव के प्रकृति सम्बंधी ज्ञान और बाहरी दुनिया पर उसके नियंत्रण में क्रमिक वृद्धि की है, (2) यह विज्ञान एक अंतिम मूल्य है और इसके उपयोग से एक एकता बनती है जिसमें विभिन्न सभ्यताओं (जो एक-दूसरे से अलग-थलग नहीं रही हैं) के बराबर योगदान शामिल हैं जो सभी नदियों की तरह समुद्र में मिलते रहे हैं और आज भी मिल रहे हैं। (3) इस प्रगतिशील प्रक्रिया के साथ यह मानव समाज लगातार बढ़ती एकता, जटिलता और संगठित स्वरूपों की ओर बढ़ रहा है।”

देबीप्रसादजी के प्रोजेक्ट का साकार रूप 1986 में हिस्ट्री (हिस्ट्री ऑफ साइन्स इन एनशंट इंडिया) के पहले खंड के रूप में सामने आया। अर्थात दर्शन शास्त्र ही उन्हें विज्ञान के इतिहास की ओर ले गया था। अलबत्ता, यह नई रुचि सर्वग्राही साबित हुई और इसके परिणामस्वरूप अध्येताओं के एक ऐसे समूह का गठन हुआ जिन्होंने सही मायने में भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इतिहास को उजागर करने के लिए साझा प्रयास किए। इस पुस्तक में चरक संहिता और न्यायसूत्र के साथ-साथ वैशेषिका के ज्ञान शास्त्र का मुद्दा उन्होंने अपने करीबी सहयोगी मृणाल कांति गंगोपाध्याय के लिए छोड़ दिया था। मृणाल कांति का उल्लेख उन्होंने सदा ‘मेरे युवा मित्र और शिक्षक’ के रूप में किया है।

विज्ञान के दर्शन और इतिहास दोनों क्षेत्रों में देबीप्रसादजी के योगदान को संक्षेप में इस तरह प्रस्तुत किया जा सकता है:

– चट्टोपाध्याय ने भारत में भौतिकवाद के अध्ययन को उस समय प्रचलित अतिशयोक्ति पूर्ण प्रस्तुतीकरण से बचाया। 1956 से लोकायत पर अपने काम (बंगला लोकायत) के माध्यम से, उन्होंने भारत में दर्शनों के मानचित्र पर चार्वाक/लोकायत प्रणाली को मज़बूती से स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।

– उन्होंने ही इस बात पर ज़ोर दिया था चार्वाक दार्शनिक ज्ञान अर्जित करने की एक विधि के रूप में प्रमाणों के आधार पर निष्कर्ष के विरोध में नहीं थे। हालांकि सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता, रिचर्ड गार्बे, मैसूर हिरियाना और सतकारी मुखर्जी ने पहले ही इस बात को पहचान लिया था, लेकिन इन सबने इसको ज़ोर देकर नहीं कहा था। देबीप्रसादजी ने इस सम्बंध में पुरंदर के कथन के आधार पर इसे दृढ़ता से प्रस्तुत किया था। पुरंदर का यह वक्तव्य शांतरक्षिता के तत्वसंग्रह पर कमलशिला की टीका में दर्ज हुआ था। मृणाल कांति गंगोपाध्याय ने भी भारतीय तर्कशास्त्र के अपने अध्ययन में इस तथ्य को दोहराया है।

– उन्होंने दर्शनशास्त्र और विज्ञान के बीच एक मज़बूत कड़ी स्थापित की।

– उन्होंने विज्ञान के इतिहास में प्रौद्योगिकी की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया।

– उन्होंने प्राचीन भारत में भौतिकवाद, नास्तिकता, तर्कवाद जैसी धाराओं पर व्यवस्थित शोध की परंपरा शुरू की (जैसे उनकी पुस्तक इंडियन एथीज़्म: ए मार्क्सट एनालिसिस, 1969)। इससे इस प्रचलित धारणा को चुनौती मिली कि भारत मात्र अध्यात्म, आस्था और भक्ति की भूमि है। प्रोफेसर मृणाल कांति गंगोपाध्याय से लेकर ट्रिएस्ट (इटली) के डॉ. कृष्णा डेल टोसो तक कई विद्वान इस दूसरे भारत की अवधारणा पर काम करने में लगे हुए हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Debiprasad.jpg