कल्पना कीजिए कि आप किसी जंगल या शहर की सड़क पर चल रहे हैं, और आपको दूर-दूर तक किसी जीव या इंसान का नामोनिशान तक न दिखे, फिर भी वैज्ञानिक यह बता दें कि वहां से कौन-कौन से जीव गुज़रे चुके हैं, कौन से वायरस मौजूद थे, और यह भी बता दें कि वहां से गुज़रने वाले लोग किस मूल के हैं। और, यदि यह कहा जाए कि यह कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है तो?

यह संभव हुआ है पर्यावरणीय डीएनए (ई-डीएनए) (environmental DNA) का विश्लेषण करने की एक नई तकनीक नैनोपोर सिक्वेंसिंग (nanopore sequencing) से। शोधकर्ताओं ने इसका इस्तेमाल किसी क्षेत्र में मौजूद जैव-विविधता (biodiversity monitoring) की तस्वीर पेश करने में किया है।

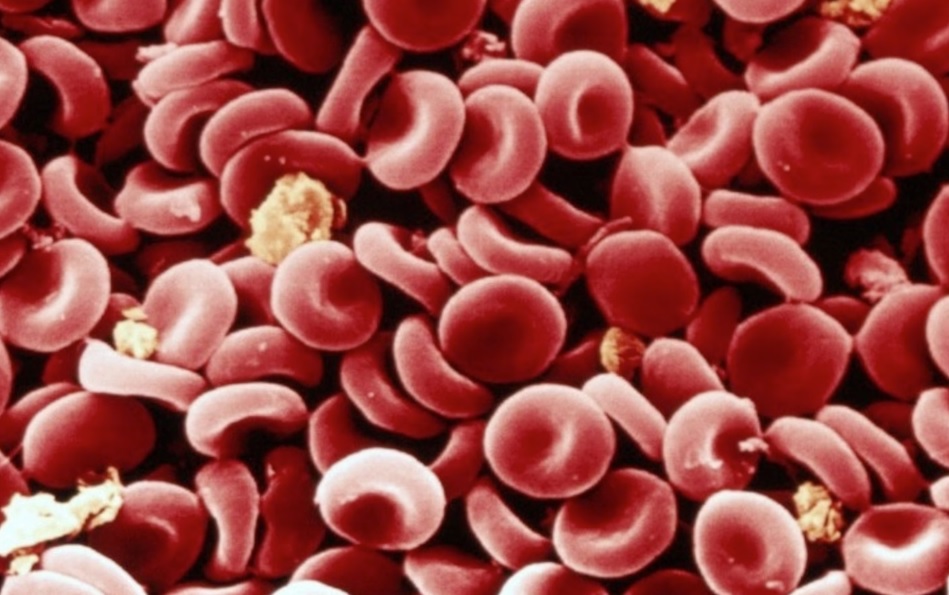

गौरतलब है कि हर सजीव, चाहे वह इंसान हो, जानवर हों या वनस्पतियां, अपने आसपास के वातावरण में त्वचा की झिल्ली, लार, बाल या कोशिकाओं जैसे बहुत बारीक कण छोड़ते रहते हैं, जिनमें उनका डीएनए (DNA traces in environment) होता है। वैज्ञानिक इन कणों को मिट्टी, पानी या हवा से इकट्ठा कर यह पता लगा सकते हैं कि वहां कौन-कौन से जीव मौजूद हैं या थे। इस तरह प्राप्त डीएनए को पर्यावरणीय डीएनए या ई-डीएनए कहते हैं।

पहले वैज्ञानिक मेटाबारकोडिंग (metabarcoding DNA technique) नामक तकनीक से ई-डीएनए का अध्ययन करते थे। इससे यह पता चलता था कि किस तरह के जीव वहां थे, लेकिन यह तरीका धीमा, महंगा और सीमित जानकारी वाला था। फिर आई शॉटगन सिक्वेंसिंग (shotgun sequencing) तकनीक। इसमें किसी खास डीएनए को ढूंढने की बजाय नमूने के सम्पूर्ण डीएनए के छोटे-छोटे टुकड़ों का अनुक्रमण किया जाता है और उन्हें किसी पज़ल की तरह कंप्यूटर की मदद से जोड़कर पहचान की जाती है।

अब, एक नई तकनीक (नैनोपोर सिक्वेंसिंग) विकसित की गई है। इसकी मदद से वैज्ञानिक एक बार में डीएनए की लंबी शृंखला पढ़ सकते हैं। इससे नतीजे और भी सटीक मिलते हैं। और तो और, यह तकनीक न सिर्फ तेज़ और सस्ती है, बल्कि इतनी कॉम्पैक्ट है कि इसे लैपटॉप (portable DNA sequencer) से जोड़ा जा सकता है।

इस तकनीक को आज़माने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2023 में फ्लोरिडा के वॉशिंगटन ओक्स गार्डन्स स्टेट पार्क में हवा के नमूने इकट्ठा किए। उन नमूनो में डीएनए का विश्लेषण करके बताया कि वहां एक जंगली बिल्ली (बॉबकैट), एक ज़हरीला सांप, चमगादड़, मच्छर, एक पक्षी (ऑस्प्रे), और अफ्रीकी, युरोपीय और एशियाई मूल के इंसान मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने वहां इनमें से कोई जीव नहीं देखा था(airborne DNA sampling, wildlife DNA detection)।

इसी तरह का एक अध्ययन आयरलैंड की राजधानी डबलिन की हवा के नमूने लेकर भी किया गया। यहां वैज्ञानिकों को इंसानों की ज़्यादा विविध जेनेटिक जानकारी (human genetic diversity in air) मिली। उन्हें 221 प्रकार के इंसानी वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए (human pathogens in air) मिले जो फ्लोरिडा के मुकाबले 7 गुना अधिक थे।

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तकनीक जंगलों और शहरों में जैव विविधता की निगरानी (urban biodiversity tracking) करने में काफी उपयोगी है। इसके अलावा, बाहरी और संकटग्रस्त प्रजातियों पर नज़र रखने, बीमारियां फैलाने वाले वायरस (airborne disease surveillance) या बैक्टीरिया की पहचान करने और बिना संपर्क के इंसानी उपस्थिति तथा वंश का अध्ययन करने में भी मददगार होगी। इससे किसी भी जगह पर मौजूद जीवन की एक पूरी तस्वीर सिर्फ हवा के विश्लेषण से मिल सकती है।

लेकिन इसके साथ एक चिंता भी है। यदि वैज्ञानिक हवा से इंसानी डीएनए पहचान सकते हैं, तो इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति पर नज़र रखने (genetic surveillance risks) के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि अब तक के अध्ययनों में सिर्फ सामान्य वंश की जानकारी मिली है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं। लेकिन भविष्य में यह तकनीक इतनी विकसित हो सकती है कि व्यक्ति विशेष की जानकारी भी दे सके। कानून विशेषज्ञ नताली राम का कहना है कि सरकारें या निजी कंपनियां इस तकनीक का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर निगरानी (mass DNA monitoring) के लिए कर सकती हैं। एक प्राइवेट कंपनी तो ऐसे छोटे ई-डीएनए स्कैनर बना रही है जो चुपचाप किसी कमरे में वायरस या इंसानी डीएनए की निगरानी कर सकता है। हालांकि, यह तकनीक है तो बहुत रोमांचक, लेकिन अभी इस पर कफी काम किया जाना बाकी है। उदाहरण के तौर पर, वैज्ञानिकों को फ्लोरिडा के समुद्री पानी में काऊपॉक्स वायरस के डीएनए (cowpox virus DNA detection) के अंश मिले हैं जबकि वहां ऐसा वायरस पाया ही नहीं जाता है। इससे यह सवाल उठता है कि कहीं इतने छोटे डीएनए अंश झूठी या भ्रामक जानकारी तो नहीं दे रहे? वैज्ञानिकों को ऐसे नतीजों को बहुत सोच-समझकर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ डीएनए का मौजूद होना यह नहीं साबित करता कि वह जीव वास्तव में वहीं है या वह सक्रिय है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://i0.wp.com/www.sciencenews.org/wp-content/uploads/2024/11/111624_edna_feat.jpg