आजकल साबुन, हैंड सेनिटाइज़र्स, कपड़े धोने के डिटर्जेंट, बाथरूम-टॉयलेट साफ करने के एसिड्स, फर्श साफ करने, बर्तन साफ करने, सब्ज़ियां धोने के उत्पादों वगैरह सबके विज्ञापनों में एक महत्वपूर्ण बात जुड़ गई है। वह बात यह है कि ये उत्पाद 99.9 प्रतिशत जम्र्स को मारते हैं। मज़ेदार बात यह है कि सारे उत्पाद जादुई ढंग से 99.9 प्रतिशत जम्र्स को ही मारते हैं। और तो और, ये विज्ञापन आपको यह भी सूचित करते हैं कि ये कोरोनावायरस को भी मार देते हैं।

मेरा ख्याल है कि काफी लोग बहुत खुश होंगे कि चलो, अब जम्र्स से छुटकारा मिलेगा और खुशी-खुशी इनमें से कोई उत्पाद खरीद लेंगे। विज्ञापनों का मकसद इसी के साथ पूरा हो जाता है। दरअसल, ऐसे विज्ञापनों के दो मकसद होते हैं – पहला प्रत्यक्ष मकसद होता है उस उत्पाद विशेष की बिक्री को बढ़ाना। लेकिन दूसरा मकसद भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है – उस श्रेणी के उत्पादों की ज़रूरत की महत्ता को स्थापित करना। जैसे, गोरेपन की क्रीम के विज्ञापन उस क्रीम विशेष की बिक्री को बढ़ाने की कोशिश तो करते ही हैं, गोरेपन को एक वांछनीय गुण के रूप में भी स्थापित करते हैं। तो जर्म-नाशी उत्पादों के विज्ञापन जर्म-नाश के महत्व को प्रतिपादित करते हैं।

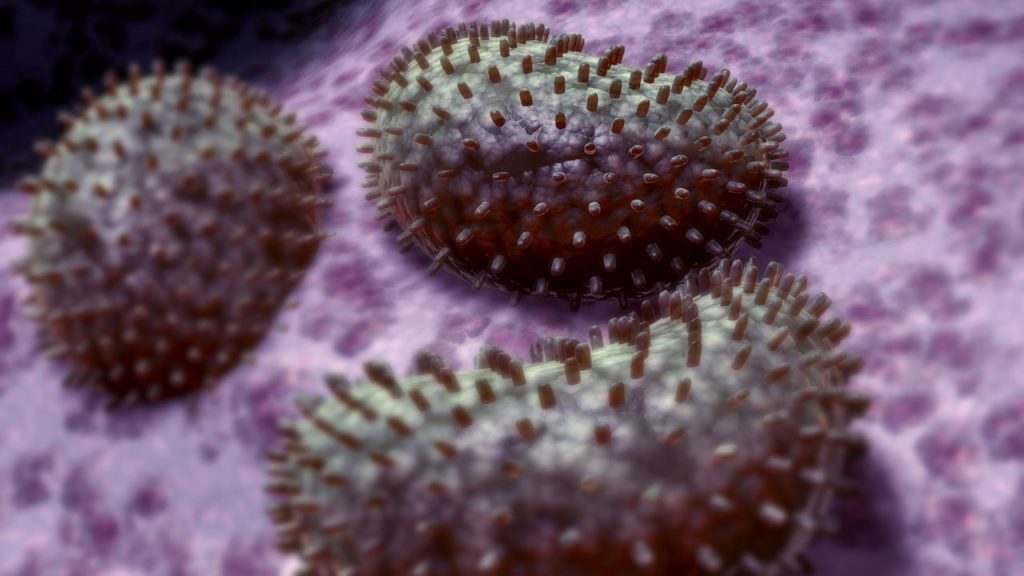

इन जर्म-नाशी उत्पादों के 99.9 प्रतिशत के दावों पर संदेह नहीं करेंगे, हालांकि वह अपने आप में एक मुद्दा है। मेरी चिंता तो उन बचे हुए 0.1 प्रतिशत जम्र्स की है जिन्हें ये उत्पाद इकबालिया रूप से नहीं मार पाते। यहां एक बात स्पष्ट कर देना ज़रूरी है। कोरोनावायरस समेत सारे वायरस निर्जीव कण होते हैं, इसलिए मारने की बात ही बेमानी है। मरे हुए को क्या मारेंगे? लेकिन मान लेते हैं कि ये उत्पाद 99.9 प्रतिशत कोरोनावायरस को भी मार डालेंगे और 0.1 प्रतिशत को बख्श देंगे। सवाल है कि ये 0.1 प्रतिशत क्या करेंगे। इन 0.1 प्रतिशत का हश्र देखने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में लौटना होगा।

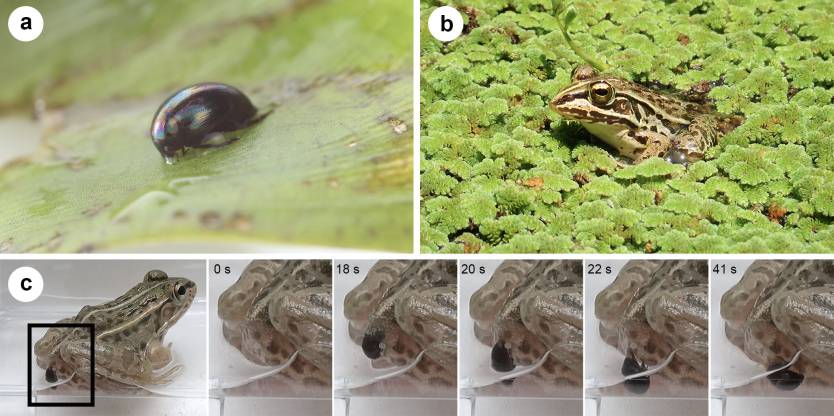

एलेक्ज़ेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलीन नामक एंटीबायोटिक औषधि की खोज 1928 में की थी और 1941 में इसका उपयोग एक दवा के रूप में शुरू हुआ। 1942 में पहला पेनिसिलीन-प्रतिरोधी बैक्टीरिया खबरों में आ चुका था। डीडीटी से तो काफी लोग परिचित हैं। यह भी सभी जानते हैं कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया पर नियंत्रण की एक प्रमुख रणनीति यह थी कि मच्छरों का सफाया कर दिया जाए। डीडीटी के छिड़काव से मच्छर तेज़ी से मरते थे। लेकिन कुछ ही वर्षों में स्पष्ट हो गया कि डीडीटी मच्छरों को मारने में असमर्थ हो गया है। मच्छरों में डीडीटी के खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो गया था।

प्रतिरोधी जीवों का यह मसला आज एक महत्वपूर्ण समस्या है। चाहे जम्र्स हों, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हों, रोगवाहक मच्छर हों, हर तरफ प्रतिरोधी जीव नज़र आ रहे हैं। सवाल है कि प्रतिरोध पैदा कैसे होता है।

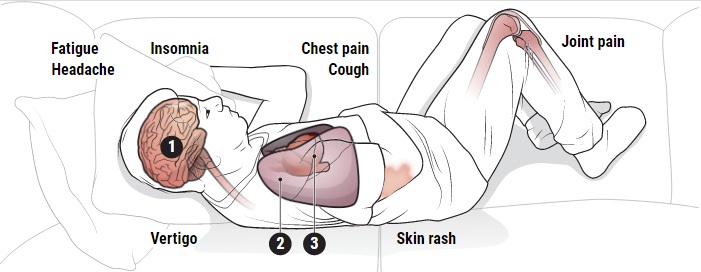

एंटीबायोटिक प्रतिरोध का कारण क्या है? बैक्टीरिया का जीवन चक्र और प्रत्येक पीढ़ी का समय मिनटों और घंटों में होता है। और जब इस तरह की बैक्टीरिया कॉलोनी को एंटीबायोटिक दवा से उपचारित किया जाता है तो कॉलोनी का सफाया (99.9 प्रतिशत!) हो जाता है। लेकिन कॉलोनी में कभी-कभी संयोगवश म्यूटेशन उत्पन्न हो जाता है या उनमें एकाध बैक्टीरिया ऐसा होता है (0.1 प्रतिशत) जो उस एंटीबायोटिक से अप्रभावित रहता है। 99.9 प्रतिशत तो मर गए लेकिन वे 0.1 प्रतिशत संख्या वृद्धि करते रहते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा के अभाव में और तेज़ी से संख्या वृद्धि करते हैं। इसकी वजह से ऐसी संतति पैदा होती है जो एंटीबायोटिक की प्रतिरोधी होती है। धीरे-धीरे दवा-प्रतिरोधी गुण वाले बैक्टीरिया तेज़ी से वृद्धि करके कॉलोनी पर हावी हो जाते हैं। यह एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी किस्म है। उसी एंटीबायोटिक से इन्हें मारने की कोशिश में सफलता कम या नहीं मिलेगी। इस प्रक्रिया के चलते हमारे द्वारा खोजे गए कई एंटीबायोटिक निष्प्रभावी हो चुके हैं। एंटीबायोटिक-प्रतिरोध की समस्या को स्वास्थ्य जगत में अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या माना गया है।

यही हाल डीडीटी का भी हुआ था और विभिन्न कीटनाशकों (पेस्टिसाइड्स) का भी। और अब हम घर-घर पर, सतह-सतह पर यही प्रयोग दोहराने को तत्पर हैं। सोचने वाली बात यह है कि यदि एक साथ इतने सारे जर्म-नाशी निष्प्रभावी हो गए तो क्या होगा। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://melmagazine.com/wp-content/uploads/2018/08/17vyg3qYDpMVsYRESsFziTA.gif