कोरोनावायरस का डेल्टा संस्करण सबसे पहले दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र में देखे जाने के बाद कुछ ही महीनों में दिल्ली में इसके विनाशकारी परिणाम देखने को मिले और अप्रैल के अंत तक इसके प्रतिदिन लगभग 30,000 मामले दर्ज हुए। इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के प्रमुख अनुराग अग्रवाल के अनुसार यह संस्करण काफी प्रभावी रहा जिसने अल्फा संस्करण को बाहर कर दिया है।

वैसे दिल्ली में अधिकांश लोगों के पहले से संक्रमित होने या टीकाकरण हो जाने के चलते बड़े प्रकोप की संभावना नहीं थी लेकिन डेल्टा संस्करण की अधिक संक्रामकता और प्रतिरक्षा से बच निकलने की क्षमता के कारण ये सुरक्षा अप्रभावी प्रतीत हुई। यह संस्करण दिल्ली से निकलकर अन्य देशों में भी काफी तेज़ी से फैल गया और एक नई लहर के जोखिम को बढ़ा दिया।

यूके में 90 प्रतिशत मामलों में डेल्टा संस्करण पाया गया है। इस कारण एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में वृद्धि हुई है जिसके चलते विभिन्न देशों में सुरक्षा के उपाय बढ़ा दिए गए। यह चेतावनी दी गई है कि अगस्त के अंत तक युरोपीय यूनियन के कुल मामलों में 90 प्रतिशत डेल्टा संस्करण के होंगे। इसे ‘चिंताजनक संस्करण’ की श्रेणी में रखा गया है।

संभावना है कि गर्मियों के मौसम में यह अत्यधिक फैलेगा और विशेष रूप से उन युवाओं को लक्षित करेगा जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है। ऐसे हालात में गैर-टीकाकृत लोगों के लिए यह जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में इसके प्रभाव, उत्परिवर्तन के पैटर्न जैसे पहलुओं को समझना आवश्यक है।

इसमें सबसे पहले बात आती है टीकों की। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड से प्राप्त डैटा से संकेत मिलते हैं कि फाइज़र-बायोएनटेक और एस्ट्राज़ेनेका टीके अल्फा संस्करण की तुलना में इस नए संस्करण के प्रति थोड़ी कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन कोविड-19 के बारे में बहुत कम जानकारी के कारण वि·ा भर में उपयोग किए जाने वाले अन्य टीकों द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में कोई स्पष्टता नहीं है।

डेल्टा संस्करण के संदर्भ में दो बातों, अधिक संक्रामकता और प्रतिरक्षा को चकमा देने, को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि डेल्टा संस्करण मूल संस्करण के मुकाबले दुगनी रफ्तार से फैल सकता है।

इसके साथ ही, अल्फा संस्करण की तुलना में डेल्टा संस्करण से बिना टीकाकृत लोगों के अस्पताल में पहुंचने की संभावना ज़्यादा है। अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम दुगना तक हो सकता है।

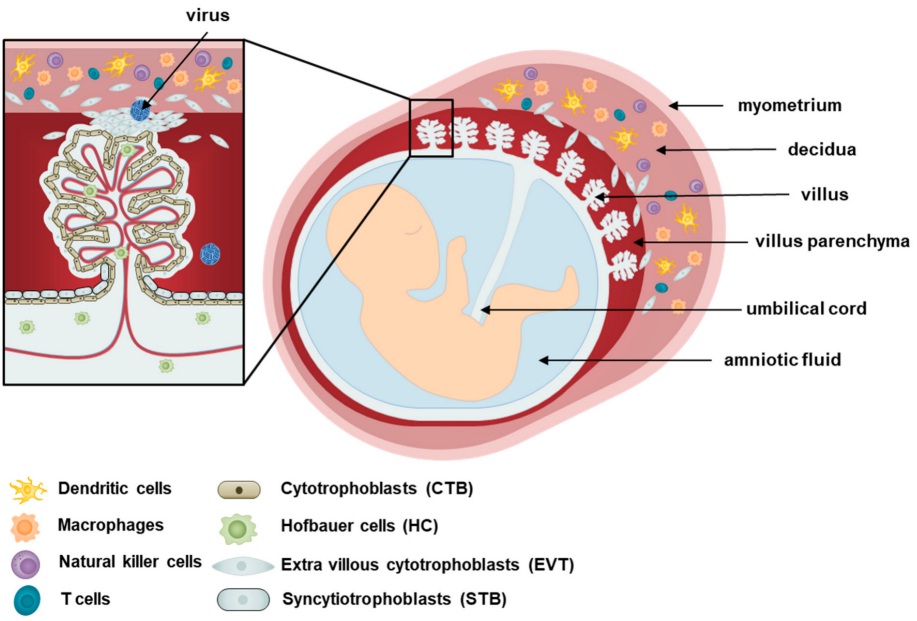

वैज्ञानिक डेल्टा संस्करण की घातकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। वे वायरस की सतह के स्पाइक प्रोटीन (जो वायरस को मानव कोशिका से जुड़ने में मदद करता है) के जीन में नौ उत्परिवर्तनों के सेट पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसा एक उत्परिवर्तन P681R है जो ऐसे स्थान पर एमिनो एसिड में बदलाव करता है जो वायरस के कोशिका-प्रवेश की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। अल्फा संस्करण के उत्परिवर्तन ने इसे अधिक कुशल बनाया था जबकि डेल्टा संस्करण में यह और सुगम हो गया है। यानी ये परिवर्तन वायरस को अधिक संक्रामक बनाते हैं।

वैसे जापानी शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए कूट-वायरस में किए गए ऐसे ही उत्परिवर्तनों से संक्रामकता में कोई वृद्धि नहीं हुई। भारत में भी समान उत्परिवर्तनों वाले अन्य कोरोनावायरस डेल्टा जैसे सफल साबित नहीं हुए। लगता है कि इसके जीनोम में कुछ अन्य परिवर्तन भी हो रहे हैं।

कुछ वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डेल्टा संस्करण प्रतिरक्षा को चकमा कैसे देता है। सेल में प्रकाशित एक पेपर में एक स्पॉट को ‘सुपरसाइट’ के रूप में पहचाना गया है। बीमारी से स्वस्थ हो चुके लोगों में अति-प्रबल एंटीबॉडी इसी सुपरसाइट को लक्षित करती हैं। डेल्टा के विशिष्ट उत्परिवर्तनों के चलते एंटीबॉडी को वायरस से जुड़ने के लिए सीधा रास्ता समाप्त हो जाता है। कई एक अन्य उत्परिवर्तन भी एंटीबॉडीज़ को चकमा देने में मदद करते हैं। इसे समझने के लिए डेल्टा संस्करण के स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तनों की और गहराई से जांच करना होगी।

वैज्ञानिकों का मत है कि नए संस्करण को तेज़ी से फैलने से रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम ज़रूरी हैं। टीकाकरण के प्रयासों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां डेल्टा संस्करण के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही कोविड-19 से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां जारी रखना भी ज़रूरी है।

ऐसे प्रयासों से जानें तो बचेंगी ही बल्कि वायरस को और अधिक विकसित होने से भी रोका जा सकेगा। उत्परिवर्तन के माध्यम से वायरस ज़्यादा संक्रामक और घातक हो सकता है, इसलिए यदि इसे फैलने का मौका मिला तो भविष्य में और ज़्यादा खतरनाक वायरस सामने आ सकते हैं। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://cdn.dnaindia.com/sites/default/files/styles/full/public/2021/06/17/980048-covid-protocol-ians.jpg