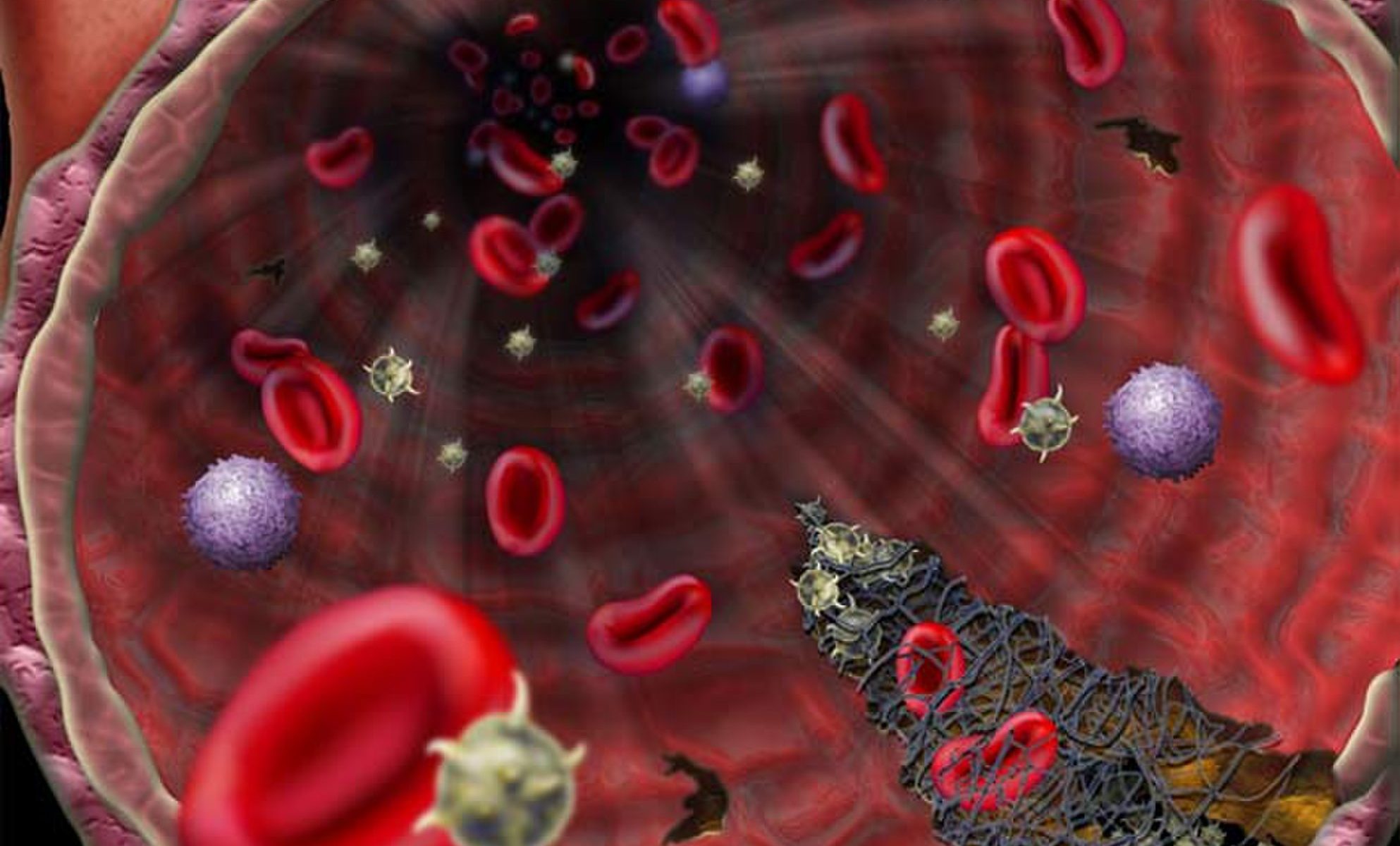

दुर्घटनावश अधिक खून बह जाने पर, सर्जरी के वक्त, किसी बीमारी या अन्य कारणों में मरीज़ को अन्य व्यक्ति का खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। सन 1901 में पता लगा था कि मरीज़ को चढ़ाया जाने वाला खून सही रक्त समूह (मरीज के रक्त समूह) का होना चाहिए। इस खोज के पहले, मरीज़ को अन्य व्यक्ति का खून चढ़ाने पर कभी-कभी तो मरीज़ ठीक हो जाते थे लेकिन अक्सर मरीज़ की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि उसका शरीर बाहर से चढ़ाए गए खून को अस्वीकार कर देता था। 1901 में पता यह चला था कि रक्त के चार समूह होते हैं और हर व्यक्ति इनमें से किसी एक रक्त समूह का होता है। इसके बाद मरीज़ों को सही रक्त समूह का खून चढ़ाया जाने लगा और मरीज़ बच सके।

वैसे इन चार रक्त समूहों के अलावा कई अन्य गुणधर्मों का भी मिलान करना पड़ता है मगर ये दुर्लभ रक्त समूह के व्यक्तियों के मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ इतने से बात नहीं बनती कि मरीज़ और रक्तदाता का रक्त समूह मेल खाए। और भी कई कारकों का मिलना आवश्यक होता है। अन्यथा मरीज़ को खुद अपना रक्त सर्जरी या आपात स्थिति के लिए भंडार करके रखना पड़ता है।

ऐसे ही एक दुर्लभ रक्त समूह (Vel नेगेटिव) के बारे में 1952 में पता चला था। यह रक्त समूह रक्त-परीक्षण द्वारा पहचान में नहीं आता है और मरीज़ को खुद पता नहीं होता कि उसे इस दुर्लभ रक्त समूह की ज़रूरत है। इसी वजह से इस रक्त समूह के रक्तदाता पहचाने नहीं जाते और ब्लड बैंक में इसका भंडारण नहीं हो पाता। वरमॉन्ट विश्वविद्यालय के ब्राायन बैलिफ और फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लियोनेल अरनॉड और उनके साथियों ने ईएमबीओ मॉलीक्यूलर मेडिसिन पत्रिका में बताया है कि उन्होंने इस दुर्लभ रक्त समूह की पहचान करने का तरीका खोज लिया है। अब इसकी मदद से लोगों में दुर्लभ रक्त समूहों को पहचाना जा सकेगा।

रक्त समूह

रक्त समूह लाल रक्त कोशिकाओं की सतह की बनावट या उन पर उपस्थित एंटीजन से तय होता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बाहरी तत्वों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उन्हें मारती है। एंटीबॉडी का निर्माण एंटीजन को पहचानकर होता है। किंतु प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी रक्त कोशिकाओं की सतह की बनावट को पहचानती है और उन्हें नहीं मारती। रक्त कोशिकाओं की इन्हीं बनावट के आधार पर रक्त को चार रक्त समूह (A, B, AB और O) में बांटा गया है। रक्त समूह A और B की बनावट एकदम भिन्न होती हैं। AB रक्त समूह में A और B दोनों रक्त समूह की बनावट होती है जबकि O रक्त समूह की कोशिकाओं पर कोई एंटीजन नहीं होते। A, B और O रक्त समूह के लोग सिर्फ अपने रक्त समूह का रक्त ले सकते हैं। जबकि AB रक्त समूह के व्यक्ति किसी भी रक्त समूह (A, B और O) का रक्त ले सकते हैं। चूंकि रक्त समूह O की सतह पर कोई एंटीजन नहीं होते इसीलिए किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को O समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है।

रक्त समूह के अलावा एक और फैक्टर होता है – Rh फैक्टर। Rh फैक्टर नेगेटिव या पॉज़ीटिव हो सकता है। जिन लोगों का रक्त समूह Rh पॉज़ीटिव होता है उन्हें Rh नेगेटिव रक्त चढ़ा सकते हैं लेकिन इसके विपरीत, Rh नेगेटिव वाले व्यक्ति को Rh पॉज़ीटिव रक्त नहीं चढ़ा सकते। यानी A नेगेटिव, B नेगेटिव या O नेगेटिव रक्त समूह के व्यक्ति को सिर्फ उन्हीं के समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है। AB पॉज़ीटिव रक्त समूह के व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का खून चढ़ाया जा सकता है। जबकि O नेगेटिव किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है।

इनके अलावा लगभग 32 अन्य फैक्टर हैं जिन्हें रक्तदान के समय मिलाने की ज़रूरत होती है। हालांकि यह बहुत ही दुर्लभ मामलों में ज़रूरी होता है। यह देखा गया है कि इनमें से कुछ फैक्टर कुछ खास समुदाय के लोगों में ही होते हैं। जैसे U नेगेटिव रक्त समूह सिर्फ अफ्रीकी मूल के लोगों का होता है। जबकि Vel नेगेटिव और Lan नेगेटिव समूह सिर्फ हल्के रंग की त्वचा के लोगों का होता है। तो यदि रक्तदाता के समुदाय के बारे में पता हो तो इन दुर्लभ रक्त समूहों को इमरजेंसी के वक्त ढूंढ़ने में आसानी होगी।

Vel नेगेटिव रक्त समूह

Vel नेगेटिव ऐसा ही एक दुर्लभ रक्त समूह है। इस रक्त समूह का नाम एक 66 वर्षीय मरीज़ के नाम पर रखा गया है जो आंत के कैंसर से पीड़ित थी। 1962 में इस मामले की जानकारी चिकित्सा शोध पत्रिका रेव्यू डी’हिमेटोलॉजी में प्रकाशित हुई थी। पूर्व में कभी खून चढ़ाने के दौरान वेल के शरीर ने एक अज्ञात यौगिक के खिलाफ एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीबॉडी बना ली थी। यह यौगिक सामान्यत: लोगों की लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है लेकिन वेल की रक्त कोशिकाओं से नदारद था। इसके बाद इस अज्ञात यौगिक की खोज शुरु हुई और एक नए रक्त समूह Vel नेगेटिव के बारे में पता चला। इसके बाद इससे मिलते-जुलते कई मामले सामने आए। युरोप और उत्तरी अमेरिका के लगभग 2500 लोगों में से एक व्यक्ति का रक्त समूह Vel नेगेटिव है।

पिछले 60 सालों में यह पता नहीं चल पाया था कि Vel नेगेटिव रक्त समूह के लिए कौन-सा रासायनिक अणु ज़िम्मेदार है। इस वजह से इस रक्त समूह के लोगों की पहचान का भी कोई तरीका नहीं था। इस रक्त समूह के बारे में तभी पता चलता है जब किसी व्यक्ति का शरीर बार-बार बाहरी रक्त को अस्वीकार कर रहा हो। एक तो Vel नेगेटिव रक्त समूह बिरले ही किसी का होता है, ऊपर से इसकी पहचान करना भी मुश्किल है। इस कारण इमर्जेंसी में अघिकांश मरीज़ सही रक्त ना मिल पाने की वजह से मर जाते हैं। यदि रक्त समूह पता हो तो भी इस समूह का रक्तदाता मिलना मुश्किल होता है।

Vel नेगेटिव रक्त समूह की पहचान की मुश्किल हल करने में बैलिफ, अरनॉड और उनके साथियों का योगदान महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अरनॉड और उनके साथियों ने Vel नेगेटिव रक्त समूह की एंटीबॉडी काफी मात्रा में इकठ्ठा की। उसके बाद जैव-रासायनिक विधि से लाल रक्त कोशिकाओं की सतह से रहस्यमय प्रोटीन (एंटीबॉडी) को अलग किया। इसके बाद वरमॉन्ट विश्वविद्यालय में बैलिफ के नेतृत्व में कार्य आगे बढ़ा। बैलिफ ने उच्च आवर्धक क्षमता वाले उपकरणों, जो आवेशित आणविक हिस्सों को भी अलग-अलग कर देते हैं, की मदद से छिपकर बैठे प्रोटीन की पहचान की। बैलिफ ने बताया, “हमें हज़ारों प्रोटीन में से एक को पहचानना था। जो प्रोटीन हमें मिला, वह प्रोटीन के मान से बहुत छोटा था, जिसे SIMM 1 नाम दिया गया।” इसके बाद अरनॉड की टीम ने 70 ऐसे लोगों का परीक्षण किया जिनका रक्त समूह Vel नेगेटिव था। उन्होंने पाया कि हरेक व्यक्ति के जीन में डीएनए का एक हिस्सा गायब था, जो कोशिका को SIMM 1 बनाने का निर्देश देता है। यह इस बात का प्रमाण था कि किसी व्यक्ति की लाल रक्त कोशिका में SIMM 1 प्रोटीन की अनुपस्थिति या कमी की वजह से ही Vel नेगेटिव रक्त समूह बनता है।

इस खोज के बाद किसी व्यक्ति का डीएनए परीक्षण करके इस रक्त समूह की पहचान की जा सकती है। Vel नेगेटिव जैसे दुर्लभ रक्त समूह की पहचान और उसकी आसान उपलब्धता सबके लिए चिकित्साके लक्ष्य की ओर एक कदम है। (स्रोत फीचर्स)

नोट: स्रोत में छपे लेखों के विचार लेखकों के हैं। एकलव्य का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

Photo Credit : https://www.livescience.com/28250-blood-medical-mystery-solved.html